同性婚訴訟 札幌高裁判決の分析

【このページの目次】

はじめに

ポイント

〇 「性愛」を論じる誤り

〇 「人格」とはどういう意味か

〇 13条で特定の制度の創設を国家に対して求めることはできないこと

〇 個人と婚姻の関係

〇 「婚姻」のある社会を選択する意図

〇 婚姻が成立するための「条件」

〇 「同性婚」は法律用語ではない

〇 解釈の方法と限界

〇 「目的」の意味の混同

〇 24条2項の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の適用対象

〇 「個人の尊厳」とは何か

〇 内心による区別取扱いの違憲性

〇 「性愛」による区別取扱いは存在しないこと

〇 司法権の範囲

札幌高裁判決の内容

判決の誤りを継承する解説

はじめに

「同性婚訴訟 札幌高裁判決」の内容を分析する。

判決

━ 令和6年3月14日 (PDF)

【札幌高裁】判決全文 PDF

判決要旨

【札幌高裁】判決要旨 PDF

【判決要旨全文】札幌高裁が「違憲」と判断した理由は?(結婚の平等裁判) 2024年03月14日

この判決文の内容は、誤った前提認識や、法律論でない部分、判例引用の間違いなど、問題が多岐にわたる。複数ヵ所の誤りを同時に解きほぐすことが必要となるため、初学者には難解であると思われる。

ここでは、その誤りを丁寧に確認していきたい。

ポイント

判決の誤りを理解するために、前提として必要となる知識を整理する。

「性愛」を論じる誤り

この判決は「異性愛者」と「同性愛者」の二分論で考えることを前提としているようである。(『対象が異性と同性の双方の場合』は出てくるが、『異性』と『同性』を前提としていることは変わらない。)

しかし、その他にも様々なバリエーションが存在する。

例えば、「両性愛者」「全性愛者」「近親性愛者」「多性愛者」「小児性愛者」「老人性愛者」「死体性愛者」「動物性愛者」「対物性愛者」「対二次元性愛者」などが議論されている。

個々人が「性愛」を抱く場合の対象は様々であり、「性別」という視点に限られるものではなく、「年齢」「身長」「体型」「外見」「部位」「性格」など様々な視点も存在している。

また、「性愛」を抱く対象が「自分自身」に向かう者もいる。

他にも、「性愛」を抱かない「無性愛者」とされる者もいるし、自分の年齢や時期、その時々の気分やタイミング、環境、対象との関係性などによっても、個々人が「性愛」を抱く場合や抱かない場合は様々である。

それにもかかわらず、「性愛」の対象の向かう対象の範囲を「人」に限り、その上でさらに「性別」の視点に限り、「性的指向」と称するものも「異性」あるいは「同性」に二分できることを前提とし、すべての人間を「異性愛者/同性愛者」の二分論で区別することができるかのような論じ方をしている部分は、「性愛」に対する理解を誤っている。

また、この判決では「性的指向」のみを取り上げるのであるが、「性的指向」と「恋愛的指向」を区別するべきであるとの考え方も存在する。

「恋愛」を抱くが、それが「性愛」に結び付くとは限らず、「恋愛」していれば相手を性欲を満たすための対象であるかのように捉えることは、重大な誤認であり、著しく不適切であるとするものである。

他にも、「性愛」を「性的欲求」の側面に限られない意味で使っているのであれば、「愛」の取り上げ方には「友愛」「親子愛」「兄弟愛」「姉妹愛」「会社愛」「宗教愛」などいくらでもある。

さらに、「性愛」であっても、「恋愛」であっても、「友愛」であっても、「兄弟姉妹愛」であっても、「親子愛」であっても、「孫への愛」てあっても、「子孫への愛」であっても、「会社への愛」であっても、「宗教的な愛」であっても、「国家への愛(愛国心)」であっても、「人類愛」であっても、「生命愛」であっても、すべて個々人の内心にのみ存在する精神的なものであることから、これらの様々な「愛」などと称される感情をそれぞれの間で明確に区別することができるという性質のものではない。

そのため、これらはすべて「内心の自由」によって捉えられるべきものである。

また、「愛」などと称される感情もあれば、「嫌悪」など不快な感情も存在する。

そのどちらの感情であっても、そこに法律論上の優劣はないのであり、殊更に「愛」を正当化して法制度を立法することができるという性質のものではない。

一人の人間の中でも、感情は様々な要素を有している。

【イメージの参考】脳内メーカー

このような個々人の有する内心の一側面のみを切り取って、その者を「異性愛者」や「同性愛者」などと明確に区別することができるわけではないのであり、法律論を論じる際に「異性愛者」や「同性愛者」などと区別して考えることができるかのような前提で論じていること自体が誤りである。

これと関連して、この判決が「男女二人一組」の婚姻制度を利用している者をすべて「異性愛者」と考えている点でも誤りである。

婚姻制度は「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にどのような対象に向かうかを審査するものではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもない。

そのため、法律論としては法制度を利用する者の内心には立ち入ってはならないのであり、「男女二人一組」の婚姻制度を利用する者を「異性愛者」と称する者であるかのような理解を前提として論じるようなこともしてはならない。

「人格」とはどういう意味か

この分野の判決では、下記のように「人格」に関する文言を根拠として法的審査を行おうとしている場合がある。

・人格的尊厳 (大阪地裁判決)(名古屋地裁判決では『人の尊厳』が登場)

・人格的自律 (福岡地裁判決〔人格的自律権として登場〕)

・人格的生存 (東京地裁判決)(名古屋地裁判決)

・人格的利益 (東京地裁判決)(大阪地裁判決)(名古屋地裁判決)(福岡地裁判決)(札幌高裁判決〔最高裁判決の引用として登場〕)

・人格権 (大阪地裁判決)(東京地裁判決〔最高裁判決の引用として登場〕)(名古屋地裁判〔最高裁判決の引用として登場〕)(札幌高裁判決)

しかし、その意味を理解して使っているのか疑わしい。

そこで、「人格的尊厳」、「人格的自律」、「人格的生存」、「人格的利益」、「人格権」の意味を下記でまとめる。

◇ 人格的尊厳

人間として尊重されること、あるいは、個人として尊重されることを指す。(個人の尊重・個人の尊厳)

これは、すべての人が持っている普遍的で不可侵のものであり、他人に譲渡したり放棄したりすることはできない性質である。

◇ 人格的自律

個人が自分の意思に基づいて行動し、自分の人生を自分自身で決めること、また、その自己決定する能力を指す。(自己決定権)

◇ 人格的生存

人が生命を維持し、生存し、生活していくために必要となる(最低限の)ものを指す。

例えば、生命、身体、健康、住居、食料、衣服などがある。

・身体的側面:生命・身体・健康・自由・貞操など

・精神的側面:名誉・信用・氏名・肖像・プライバシーなど

◇ 人格的利益

個人の人格的生存に不可欠な利益であり、他者から侵害されることなく確保されるべきものを指す。

・身体的側面:生命・身体・健康・自由・貞操など

・精神的側面:名誉・信用・氏名・肖像・プライバシーなど

◇ 人格権

個人が社会生活の上で有する人格的利益を保護するための権利を指す。

・身体的側面:生命・身体・健康・自由・貞操など

・精神的側面:名誉・信用・氏名・肖像・プライバシーなど

・名誉:人の価値に対する社会の評価

・プライバシー:社会的評価にかかわりのない私的領域

これらの「人格」に関するものは、憲法13条と関わるものである。

「人格的尊厳」は、法律論上において、人間が権利・義務を結び付けることができる法主体としての地位を認められるかに関わるものであるが、それ以上に何か具体的な内容を引き出すことができるものではない。

「人格的自律」は、個人が自由な意思に基づいて意思決定を行うことを正当化する場合に用いられるが、具体的な制度の創設を求めることができるものではない。

「人格的生存」は、個人が生存していくために必要となる最低限のものを指し、その不可欠な利益を「人格的利益」、その利益を保護するための権利を「人格権」と呼んでおり、国家から個人に対する具体的な侵害行為が生じた場合などに用いることがあるが、具体的な制度の創設を国家に対して求めることができるものではない。

よって、これら「人格」に関する文言を根拠として、具体的な制度の創設を国家に対して求めることができるかのような論旨は誤りとなる。

そして、本来、このような「人格権」を用いることができる場面とは、下記のような場合である。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【北京共同】人工知能(AI)で生成された自身の声を模した音声が文章読み上げソフトに無断で使用されたとして、中国の女性ナレーターが関連企業5社に損害賠償を求めた訴訟で、北京市の裁判所は4月下旬、人格権の侵害を認め、一部企業に25万元(約540万円)の支払いを命じた。国営中央テレビによると「AI音声」の権利侵害を巡る判決は中国で初めて。

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4月23日の判決は「本件音声と原告の声色や語調はほぼ一致しており、本人と識別できる」と認定。人物特定ができる前提下で「声の権利」はAI音声にまで及ぶとの判断を示した。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

AI音声の無断使用は違法 中国初、人格権侵害を認定 2024年5月2日 (下線は筆者)

これに対して、この札幌高裁判決では「性的指向、さらには同性間の婚姻の自由が人格権の一内容を構成し得る」などという形で「人格権」を持ち出すものとなっている。

しかし、「性的指向」や「人的結合関係」を形成すること、「婚姻をするについての自由」にあたるものは、下記のように憲法上の別の条文によって捉えられるものであり、「人格権」として論じることのできるものではない。

◇ 「性的指向」

⇒ 憲法19条「思想良心の自由」

◇ 「人的結合関係」を形成すること

⇒ 憲法21条1項「結社の自由」

◇ 「婚姻をするについての自由」

⇒ 憲法24条1項を解釈した場合に導かれているもの

よって、これらの事柄を「人格権」として論じようとしていることは誤りである。

また、この札幌高裁判決では、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の示した「人格権」についての文面を用いて論じようとしている部分もある。

しかし、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で論じられているは、下図のように法律上の具体的な制度が存在することを前提として、その制度に基づく「人格権」について触れているものである。

上図のように「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」は、具体的な制度を前提として論じられているものである。

これ対して、この札幌高裁判決で論じている内容は具体的な制度によって定められている事柄を論じているものではない。

下図で、具体的な法制度の存在を前提とする「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の「氏名」についての事例と、具体的な法制度の存在を前提としないこの札幌高裁判決の事例を比較する。

このように、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」とこの札幌高裁判決で論じている内容の間には対応関係がなく、関連性が見られないことから、この札幌高裁判決の中で「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」を持ち出して、それに重ね合わせる形で同一の文面を用いることによって結論が導き出されるかような論じ方をしていることは誤りである。

13条で特定の制度の創設を国家に対して求めることはできないこと

憲法13条で特定の制度の創設を国会に対して求める権利が保障されているとはいえない。

これについて、国(行政府)は下記のように説明している。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

……(略)……このように,被告は,現行の法制度が憲法の要請に従って構築されたものであることを前提に,かかる法制度を超える上記の新たな制度の創設を求める権利が憲法13条における自己決定権に含まれるものではないと主張しているのであって,国家の制度を前提にするか否かによって憲法上の保障に値するか否かが決定されると主張しているのではない。

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

そして,婚姻の自由が憲法13条によって保障されるとの見解についてみれば,被告第3準備書面第2の2 (2)イ(ア)(7,8ページ)で述べたとおり,婚姻は,必然的に一定の法制度の存在を前提としている以上,仮に婚姻に関する自己決定権を観念できるとしても,その自己決定権は憲法の要請に従って構築された法制度の枠内で保障されるものにとどまると考えられる。しかるところ,上記見解のいう「婚姻の自由」が,性別を問わず配偶者を選択する自由を含む権利であるとすると,それは,「両性」の本質的平等に立脚すぺきことを規定する憲法24条2項の要請に従って創設された現行の法制度の枠を超えて,同性の者を婚姻相手として選択できることを含む内容の法制度の創設を求めるものにほかならない。……(略)……

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【東京・第6回】被告第4準備書面 PDF (P9~12)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ア(ア)しかしながら、被告第4準備書面第2の2 (8及び9ページ)及び同3(2) (13ないし16ページ)で述ぺたとおり、婚姻及び家族に関する事項については、憲法24条2項に基づき、法律によって具体的な内容を規律するものとされているから、婚姻及び家族に関する権利利益等の内容は、憲法の趣旨を踏まえつつ、法律によって定められる制度に基づき初めて具体的に捉えられるものである。そうすると、婚姻の法的効果を享受する利益や、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」を当事者間で自由に意思決定し、故なくこれを妨げられないという婚姻をするについての自由は、憲法の定める婚姻を具体化する法律(本件規定)に基づく制度によって初めて個人に与えられる、あるいはそれを前提とした自由であり、法制度を離れた生来的、自然権的な自由権として憲法上保障されていると解することはできない。

そうすると、原告らの「婚姻の自由」に関する主張について、自由権の侵害を問題とするものとしては前提を欠いているというぺきである。

(イ)原告らは、上記(1)のとおり、同性力ップルにおいても婚姻の自由は憲法13条により保障されている旨及ぴ同性カップルを婚姻から排除することが違憲である旨主張するが、原告らの主張の本質は、同性間の人的結合関係についても、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度の創設を国家に対して求めるものにほかならない。このような内実のものにすぎない個々の権利若しくは利益又はその総体が憲法13

条の規定する幸福追求権の一内容を構成するものと解することはできず、これは、同性間の人的結合関係を婚姻の対象に含めることが、同性間の婚姻を指向する当事者の自由や幸福追求に資する面があるとしても変わるものではないことは被告第4 準備書面第2の2 (8及び9ページ)で述べたとおりである。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【九州・第11回】被告第6準備書面 令和4年11月30日 PDF (P7~8)

このように、憲法13条を根拠として「新たな法制度」の創設を国家に対して求めることはできない。

個人と婚姻の関係

憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に「自律的な個人」として生存していくことを予定している。

そのため、何らの制度も利用していない「個人」の状態で既に完全な状態ということができ、それがすべての法制度を検討する際の基準(スタンダード)となる状態である。

そのような中、それらの個々人は、人的結合関係を形成、維持、解消するなどしながら生活していくことになる。

もちろん、個々人が「共同生活」を営むことも可能である。

このような行為は、「国家からの自由」という「自由権」の性質として、憲法21条1項の「結社の自由」によって保障される。

ただ、国民が「生殖」することによって社会的な不都合が発生することを抑制するために、国家の政策的な要請として「生殖と子の養育」の観点から一定の人的結合関係を選び出し、その枠組みを「婚姻」として扱うことを制度化している。

これが、「結社の自由」で保障される他の様々な人的結合関係から区別する意味で「婚姻」という枠組みを設けている理由である。

この点について、国(行政府)は下記のように理解している。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2)ア しかしながら、人は、一般に、社会生活を送る中で、種々の、かつ多様な人的結合関係を生成しつつ、生きていくものであり、当該人的結合関係の構築、維持及び解消をめぐる様々な場面において幾多の自己決定を行っていくものと解されるが、そのような自己決定を故なく国家により妨げられているか否かということと、そのような自己決定の対象となる人的結合関係について国家の保護を求めることができるか否かということとは、少なくとも憲法13条の解釈上は区別して検討されるべきものと解される。そして、被告第2準備書面第5の2(3)イ(ア)(42及び43ページ)で述べたとおり、本件規定に基づく婚姻は、人が社会生活を送る中で生成され得る種々の、かつ多様な人的結合関係のうち、一人の男性と一人の女性との人的結合関係とその間に産まれる子との人的結合関係を制度化し、夫婦の身分関係の発生に伴うものを含め、種々の権利を付与するとともに、これに応じた義務も負担させることによって、夫婦関係の長期にわたる円滑な運営及び維持を図ろうとするものであり、本件規定の目的は、一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えることにあると解するのが相当であって、個人の親密な関係を保護することが自己実現などの権利保護のために必要不可欠であるとして婚姻制度が創設されたものではない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月20日 PDF

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(ア)以上の本件諸規定の立法経緯及びその規定内容からすると,本件諸規定に基づく婚姻は,人が社会生活を送る中で生成され得る種々の,かつ多様な人的結合関係のうち,一人の男性と一人の女性との人的結合関係とその間に産まれる子との人的結合関係を制度化し,夫婦に身分関係の発生に伴うものを含め,種々の権利を付与するとともに,これに応じた義務も負担させることによって,夫婦関係の長期にわたる円滑な運営及び維持を図ろうとするものである。すなわち,本件諸規定の目的は,一人の男性と女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えることにあると解するのが相当である。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【大阪・第9回】被告第5準備書面 令和3年9月24日 PDF

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(ア)婚姻は「伝統的に生殖と子の養育を目的とする男女の結合であった。したがって,同性の性的結合関係や共同生活関係は婚姻たりえないとされてきた」ところ,「国ないし社会が婚姻に法的介入をするのは,婚姻が社会の次世代の構成員を生産し,育成する制度として社会的に重要なものであったからである」(乙第1号証)などと指摘されている。このように,伝統的に,婚姻は,生殖と密接に結び付いて理解されてきており,それが異性間のものであることが前提とされてきた。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【大阪・第9回】被告第5準備書面 令和3年9月24日 PDF

もし「婚姻」という制度を立法する目的から「生殖と子の養育」の趣旨が失われた場合には、その時点で他の人的結合関係とは区別することができなくなり、「婚姻」という概念そのものが消失することになる。

「婚姻」のある社会を選択する意図

その社会の中で何らの制度も設けられていない場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合が発生する。

例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。

これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。

・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること

・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること

・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと

・母体を保護すること

そして、これらの目的を達成するためには、下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。

・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること

・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること

・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること

・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること

これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。

そして、この「婚姻」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることで、婚姻制度を利用する者を増やし、これらの目的を達成することを目指すものとなっている。

このように、「婚姻」は国民が「生殖」によって子供を産むことに関係して起き得る問題を抑制することを目的として、「生殖と子の養育」の観点に着目して他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。

このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。

よって、「婚姻」の文言には、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」の中に含めることはできないという内在的な限界が含まれており、その限界を超えるものについては「婚姻」とすることはできない。

また、憲法24条は「婚姻」を規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。

これについても、上記の要素を満たす枠組みとして定められているものである。

この24条の定める形が「婚姻」であり、これらの要素を満たさないものについては「婚姻」とすることはできない。

婚姻が成立するための「条件」

ある組み合わせにおいては「婚姻」することができるが、ある組み合わせにおいては「婚姻」することができない。

これは、婚姻を成立させるための要件が定められていることによるものであり、「条件」ということができる。

下図は、立法目的を達成するための手段として設けられた「婚姻」という制度を利用する場合の「条件」である。

「同性婚」は法律用語ではない

この判決では、「同性婚」という言葉が使われている。

しかし、これは法律用語ではないし、法律論としてこの言葉を使うことには問題がある。

もし「~~婚」と名付けるだけで、それを「婚姻」とすることができるのであれば、「親子婚」「兄弟婚」「姉妹婚」「親戚婚」「師弟婚」「集団婚」「家族婚」「子供婚」「クラス婚」「サークル婚」「宗教団体婚」「組合婚」「会社婚」「政党婚」「不動産婚」「独り者婚」などと、どのような形でも「婚姻」とすることができることになってしまう。

このような考えは妥当でないため、「婚」を付けるだけで何でも「婚姻」とすることができることにはならない。

仮に「~~婚」という言葉を用いたとしても、その「~~婚」という言葉は、「~~」の部分を法的な意味における「婚姻」として扱うことができるとする理由を示すものではない。

そのため、そもそも「~~」の部分について、法的な意味における「婚姻」とすることができるか否かという論点を回避することはできない。

よって、「~~婚」という表現を用いたとしても、常にその「婚」の意味である「婚姻」とは何か、「婚姻」のそのものがどのような枠組みであるかという部分が問われることになる。

そこで、「婚姻」という概念に内在的に含まれている限界について下記で検討する。

「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた枠組みである。

これは、下記のような経緯によるものである。

その社会の中で何らの制度も設けられていない場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合が発生する。

例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じるようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。

これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。

・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること

・潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること

・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと

・母体を保護すること

そして、これらの目的を達成するためには、下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。

・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること

・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること

・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること

・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること

これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。

そして、この「婚姻」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることで、婚姻制度を利用する者を増やし、これらの目的を達成することを目指すものとなっている。

このように、「婚姻」は国民が「生殖」によって子供を産むことに関係して起き得る問題を抑制することを目的として、「生殖と子の養育」の観点に着目して他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。

このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。

よって、「婚姻」の文言には、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」の中に含めることはできないという内在的な限界が含まれており、その限界を超えるものについては「婚姻」とすることはできない。

また、憲法24条は「婚姻」を規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。

これについても、上記の要素を満たす枠組みとして定められているものである。

この憲法24条の定める形が「婚姻」であり、これらの要素を満たさないものについては「婚姻」とすることはできない。

そのため、法律論として論じる際には、この点を考えないままに「~~婚」のように、あたかも「~~」の部分を「婚姻」とすることができるかのような前提を含む形で論じることは適切ではない。

この判決では「同性婚」という言葉を使っているが、「同性間の人的結合関係」についても、これらの要素を満たさないことから、「婚姻」とすることはできない。

「同性婚」のように、あたかも「婚姻」として扱うことができるかのような誤解を生む表現を用いていることは妥当であるとはいえない。

「~~婚」という言葉は法律用語として通用するものではないことを押さえ、このような言葉のトリックに惑わされることがないように注意する必要がある。

解釈の方法と限界

法令を解釈する方法と、その限界について検討する。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

○政府委員(大出峻郎君) 一般論として申し上げますというと、憲法を初め法令の解釈といいますのは、当該法令の規定の文言とか趣旨等に即して、立案者の意図なども考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであると考えられるわけであります。

政府による憲法解釈についての見解は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものと承知をいたしており、最高法規である憲法の解釈は、政府がこうした考え方を離れて自由に変更することができるという性質のものではないというふうに考えておるところであります。

特に、国会等における論議の積み重ねを経て確立され定着しているような解釈については、政府がこれを基本的に変更することは困難であるということでございます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号 平成7年11月27日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書 平成16年6月18日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

また、お尋ねの「法的安定性」とは、法の制定、改廃や、法の適用を安定的に行い、ある行為がどのような法的効果を生ずるかが予見可能な状態をいい、人々の法秩序に対する信頼を保護する原則を指すものと考えている。仮に、政府において、論理的整合性に留意することなく、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、法的安定性を害し、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

七・一閣議決定の法的安定性と論理的整合性の意味等に関する質問に対する答弁書 平成29年6月27日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

法を解釈することと、法を解釈していると思い込んでいることとを区別しうるためには、解釈は個人的・私的なものではなく、社会的な、つまり原理的には誰にも共通にアクセス可能な、公的活動でなければならないはずである。各人がそれぞれ異なった形で得心がいっただけでは、法解釈として十分とはいえない。解釈者は、他人を説得し、同じように既存の法源(判例・法令)を見るように議論を進める必要がある。もちろん、その結果、つねに同一の結論へと人々の意見が集約されるとは限らない。同じ程度に説得力を持つ複数の解釈が競合することは珍しいことではない。

解釈が解釈であるためには、つまり、それが原理的に誰もが参加しうる公的な活動であるためには、第一に、法源の核心的な意味の理解を可能とする共通の言語作用が背景として存在していなければならない。そして、第二に、解釈の目的は、例外的・病理的現象である法の意味の不明瞭化に対して、人々の合意をとりつけることで、正常な法の機能を回復すること、人々が再び疑いをもたずに法に従いうる状態を回復することになければならない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

憲法の理性 長谷部恭男 (P210) (下線は筆者)

「目的」の意味の混同

「目的」の意味には多義性がある。どのような文脈で使われているかによって、その意味するところは異なっているため、注意して読み解く必要がある。

① 「国の立法目的」の意味

概念や制度の枠組みが導かれ、定められる際の立法目的にあたるもの。

例

・「会社法」の立法目的

・「宗教法人法」の立法目的

・婚姻制度の立法目的 ⇒ 「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消すること

② 「制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味

ある制度が機能すると、何らかの結果が生じることになるが、その結果の部分を「目的」と表現することがある。

制度 ⇒(機能すると)⇒ 結果(目的)

例

・「会社」は、営利を目的として事業を行う社団法人である。【動画】

→ 会社が機能すると、営利(経済的な利益)が生じる。

・「宗教法人法」は、宗教団体に法人格を与えることを目的として作られた法律である。

→ 宗教法人法が機能すると、宗教団体に法人格が与えられる。

・婚姻制度の目的は、次世代再生産の可能性のある組み合わせを優遇することである。

→ 婚姻制度が機能すると、次世代再生産の可能性のある組み合わせが優遇される。

この機能面に着目することによって、ある制度を、他の様々な制度との間で区別して理解することが可能となる。

これは、同じ機能を持ち、同じ結果を生じさせる制度であれば、異なる名前を付けている意味がないからである。

そのため、この意味で「目的」という言葉が使われている場合には、その制度を他の制度との間で区別して理解しようとする文脈であることを意味する。

③ 「個々人の利用目的」の意味

個々人がどのような意思をもって制度を利用・活用するかに関するもの。

例

・私の「会社」は営利を目的としているわけではなく、社会貢献が目的である。

・この「宗教団体」は人を幸せにすることを目的としている。

・私は子供をつくることを目的として婚姻する。

下図は、婚姻制度についての、「① 国の立法目的」と、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」と、「③ 個々人の利用目的」の位置づけである。

この札幌高裁判決の「3 本件規定が憲法24条に違反する旨の主張について」の項目の「(2)ウ」の第二段落で下記のように述べている。

「(2)ウ」の第二段落

◇ 「法令の解釈をする場合には、文言や表現のみでなく、その目的とするところを踏まえて解釈することは一般的に行われており、」

◇ 「仮に立法当時に想定されていなかったとしても、社会の状況の変化に伴い、やはり立法の目的とするところに合わせ、改めて社会生活に適する解釈をすることも行われている。」

これは、法令を解釈する場合において、①「国の立法目的」が検討されることについて述べるものということができる。

そのため、憲法を解釈する過程の部分では、この①「国の立法目的」の内容が検討されるはずである。

しかし、その後の「(2)ウ」の第三段落において、この解釈の過程として挙げられているものは、下記の内容である。

「(2)ウ」の第三段落

A 「性的指向及び同性間の婚姻の自由は、現在に至っては、憲法13条によっても、人格権の一内容を構成する可能性があり、十分に尊重されるべき重要な法的利益であると解される」

B 「憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、 当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解され、このような婚姻をするについての自由は、同項の規定に照らし、十分尊重に値するものと解することができる(再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決参照)。」

C 「憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項についての立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきと定めている。」

上記「A」の憲法13条の説明については、憲法24条とは別の条文であり、憲法24条が「婚姻」の枠組みを定めている根拠となるようなものではない。

また、「B」の憲法24条1項や「C」の24条2項の説明についても、その条文が意図する機能(その条文が下位の法令に対してどのような影響を与えることが意図されているか)について述べているだけである。

(「B」は、憲法24条1項の条文が存在することを前提として、その意味を解釈した結果として導き出されたものであり、24条1項の条文よりも上位にある規範として示されたものではない。)

(「C」も、憲法24条2項の条文が存在することを前提として、その意味について説明するものであり、24条の条文よりも上位にある規範が示されているわけではない。)

そのため、これも、①の「国の立法目的」にあたる説明をしているものではない。

このように、これらの説明は、憲法24条が「婚姻」の枠組みを定め、その内容を「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)としていることの背景にある①『国の立法目的』について述べているものではない。

そのことから、これらの説明は、最初に示された法令を解釈する場合において検討される①の「国の立法目的」を示したものであるとはいえず、憲法24条1項が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている規範の意味を書き換えることができるとする根拠とはならないものである。

よって、この札幌高裁判決は、前提として示している「目的」(国の立法目的)にあたるものが示されていないままに憲法24条1項の条文に記された文言の意味を変更し、特定の結論だけを述べて正当化を試みるものとなっていることから、結論に至るまでの判断の過程において正当化することができる論理的な筋道のある手続き踏むものとなっておらず、その結論も正当化することはできない。

24条2項の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の適用対象

憲法24条2項の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の文言が適用される対象を検討する。

〇 憲法24条2項の読み方と意味

初めに、憲法24条2項の条文の読み方と意味から検討する。

憲法24条2項の「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項」の部分の「並びに」と「及び」の読み方を整理する。

・ A、B、C、D、E 並びに F

・ F = x 及び y に関するその他の事項

この部分の意味を図にすると、下図のようになる。

〇 「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の適用対象

次に、憲法24条2項の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の文言が適用される対象を検討する。

憲法24条2項の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の文言は、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項」に対して適用される。

そのため、この範囲に含まれない場合については、憲法24条2項の「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の文言は適用されない。

「個人の尊厳」とは何か

「個人の尊厳」とは、基本的人権を享有する主体を定義する起点となる概念である。

【動画】宍戸常寿「憲法の運用と「この国のかたち」」(2013年度学術俯瞰講義「この国のかたち−日本の自己イメージ」第10回) 2020/04/26

具体的には、下記のように整理することができる。

〇 自然人とそれ以外との関係

まず、「個人の尊厳」は、自然人であれば誰もが持つとされている。

この意味では「個人の尊厳」の背景に「人間の尊厳」があることを前提に、人間以外のものとの対比に主眼を置いて使われている。

(例:家畜のように扱われてはならない。物のように扱われてはならない。)

【動画】【司法試験】2021年開講!塾長クラス体験講義~伊藤塾長の最新講義をリアルタイムで体験しよう~<体系マスター憲法1-3> 2021/02/06

自然人 Wikipedia

そのため、人間であるにもかかわらず法的に自然人として扱われていない状態、例えば、人が物や動物のように扱われたり、奴隷のように扱われたりしている場合には、この意味の「個人の尊厳」を用いて是正することができる。

〇 個人主義と全体主義との関係

また、「個人の尊厳」は、「全体主義」との対比において「個人主義」に根差すという文脈で使われている。

(例:全体の中の一部として扱われてはならない。全体のための存在として扱われてはならない。)

【自民党憲法改正案の問題点:第13条】個人を「人」にして支配 2020.10.18

そのため、個人が全体の中の一部として扱われたり、個々人が何者かの付属物として扱われたりすることがあれば、この意味の「個人の尊厳」を用いて是正することができる。

〇 権利能力・意思能力・行為能力との関係

他にも、「個人の尊厳」は、権利や義務を結び付けることのできる法的な主体としての地位を指すものである。

民法3条:権利能力とは?わかりやすく解説【権利能力平等の原則】 2021年2月21日

権利能力 Wikipedia

【動画】基本講義「民法」単元3後半 権利能力・意思能力・行為能力 2020/03/22

【動画】〔独学〕司法試験・予備試験合格講座 民法(基本知識・論証パターン編)第8講:権利能力と胎児 〔2021年版・民法改正対応済み〕 2021/05/28

【動画】【行政書士試験対策】権利能力//権利・義務の主体となれるのは? 2023/03/25

【動画】民法本論1 01権利能力 2011/04/11

【動画】2021応用インプット講座 民法5(総則5 権利能力) 2020/11/20

【動画】民法入門1 民法の全体像 2021/04/29

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

民法は我々の生活関係を権利と義務に分解して規定し、規律するが、この権利及び義務の帰属主体となりうる資格を権利能力という。民法は、権利能力はあらゆる自然人が平等に有するとしているが、このことは近代法によって確立された原則であり、近代法が発達する以前の時代、すなわち奴隷制が存在した時代や、封建時代には、人によっては権利能力を認められない自然人も存在したのである。人は権利能力があって初めて法律的に自由な経済活動が可能となるのであり、その権利能力を自然人に平等に認めるのは、憲法の要請でもある。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第15課 民法―権利義務の主体(自然人その1) (下線・太字は筆者)

そのため、「権利能力」を喪失させられたり、「意思能力」を否定されたり、「行為能力」を制限されるようなことがあった場合に、この意味の「個人の尊厳」を用いてそれを是正することができる。

しかし、このような意味を離れて「個人の尊厳」という言葉を用いることはできないことに注意が必要である。

内心による区別取扱いの違憲性

特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度を立法した場合には違憲になる。

また、人の内心に着目して区別取扱いを行う制度を立法することも違憲になる。

上図のように、特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として制度を立法すると違憲になる。

そのため、婚姻制度を立法する際にも、特定の思想・信条・感情を保護することを目的とする場合には、違憲になる。

この札幌高裁判決は、婚姻制度が特定の「性愛」を保護することを目的とした制度であるかのような前提で論じている部分があるが、そのような立法目的に基づいて法制度が定められていた場合には、そのこと自体で違憲となる。

法制度は思想、信条、信仰、感情に対して中立性を保たなければならない。

「性愛」による区別取扱いは存在しないこと

婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とする制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。

そのため、婚姻制度は「性愛」による区別取扱いをする制度であるとはいえない。

「性愛」による区別取扱いを行う制度とは、例えば下記のようなものが該当する。

【参考】<わいせつ行為で処分された教員は9年連続200人以上>愛知医科大准教授が小児性愛障害診断テストを開発中「日本版DBSだけでは子どもへの性犯罪を防げない」 2023.09.28

これは、個々人の「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して、その審査の結果によって区別取扱いを行うものということができる。

これは、人の内心を審査した結果に応じて不利益を課すものであるから、「内心の自由」を侵害するものであり、憲法19条の「思想良心の自由」や20条1項の「信教の自由」に抵触して違憲となる。

しかし、今回の事例は、このような性質のものではなく、「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについての「性的指向」と称するものによる区別取扱いは存在しない。

司法権の範囲

裁判所が「司法権」の範囲を超える判断を行うことはできないことについて検討する。

〇 「司法権」の範囲を逸脱してはならないこと

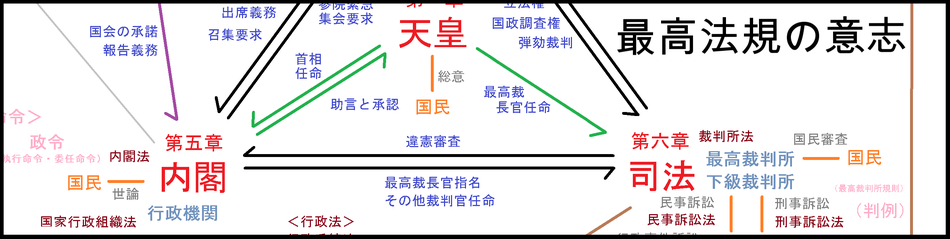

日本国憲法は、国家の作用を「立法権」「行政権」「司法権」の三権に分割している。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

○味村政府委員 三権分立と申しますと、委員がただいま述べられましたように、国家作用を立法、司法、行政の三つに分かちまして、そのおのおのを担当いたします機関を相互に分離、独立させ、それらの機関を相互に牽制させるという統治組織の原理であると心得ております。この原理は、委員御指摘のような理念に基づきまして、近代民主主義国家におきまして広く採用されているところでございまして、日本国憲法の定めております統治組織もこの原理を基本原理としておる次第でございます。

(略)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第109回国会 衆議院 予算委員会 第3号 昭和62年7月14日

これら三権の中で「司法権」しか有していない裁判所が、他の機関の有する権限を行使したり、干渉したりすることは許されない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

○味村政府委員 日本国憲法は三権分立の制度をとっておりまして、立法、司法、行政はそれぞれ独立してその職務を遂行するということに相なっておるわけでございます。もちろん、その間に相互の関連が生じないというわけではございません。たとえば立法につきまして、法律が成立いたしました後でそれが憲法に違反するかどうかということの違憲立法審査権は、これは裁判所が持っておるというように、その相互に関連はございます。

しかし、立法は国会の専権事項でございまして、どのような法律を制定するかということは国会の専権事項になっておりまして、それに関しましては司法は介入することができない、このように存じます。

(略)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第80回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号 昭和52年5月13日

〇 国民の賛否を集約することは「政治部門」の役割であること

特定の政策に対する国民の賛成意見や反対意見を集約し、憲法の枠内で政策を選択することは、政治部門である国会や内閣以下の行政機関の役割である。

そのため、裁判所が国民の賛否を勘案するなどして判断を行うことはできない。

また、司法権の行使においては、法令に違反するかという合法・違法の判断のみしか行うことはできない。

そして、法令に記された規範の意味は国民の賛否によって変化するものではないことから、国民の賛否を勘案することによって結論を導き出すことができるというものではない。

そのため、政治部門の政策的な議論に任せるべき領域の事柄を勘案して判断を行うことは、司法権の範囲を逸脱するものとなる。

また、政治部門の政策的な議論に任せるべき領域の事柄に対して裁判所が意見を述べることも、司法権の範囲を逸脱するものである。

〇 裁判所で判断できるのは「法律上の争訟」に限られること

裁判所で判断することができるのは裁判所法3条の「法律上の争訟」の範囲に限られる。

裁判所法

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第三条(裁判所の権限) 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

② ……(略)……

③ ……(略)……

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのため、この「法律上の争訟」の範囲に含まれない事柄について、判断してはならない。

札幌高裁判決の内容

具体的に、判決の誤りを確認する。

〇 原判決である札幌地裁判決と、この札幌高裁判決を融合した形で記載する。

この札幌高裁判決の内容は、原判決である札幌地裁判決が存在することを前提として、その内容を「引用」し、部分的に「読み替える」、「補正」、「改める」、「加える」などを行う形で論じられている。

しかし、この札幌高裁判決に記された指示を示すだけでは、この判決の全体を見渡すことはできず、全体を把握することは困難である。

そのため、ここではこの札幌高裁判決の文面をそのまま記載するのではなく、原判決である札幌地裁判決をベースとし、この札幌高裁判決の指示に従う形で、その原判決である札幌地裁判決を修正した状態で読み取ることができるように記載し、札幌高裁判決の全体を見渡せる形で記載することにする。

原判決である札幌地裁判決の内容は、次の通りである。

損害賠償請求事件 札幌地方裁判所 令和3年3月17日 (PDF)

下記では、この原判決である札幌地裁判決の内容(黄緑色で潰した部分)を前提とし、札幌高裁判決の指示に従って文面を修正した形で記載している。

〇 項目のタイトルの文字サイズを拡大したところと、太字にしたところがある。

〇 「性愛」「異性愛」「同性愛」「異性愛者」「同性愛者」「同性愛者等」に色付けをした。

〇 「同性の者との間の婚姻の自由」「同性の者との婚姻の自由」「性的指向及び同性間の婚姻の自由」「性的指向と同性間の婚姻の自由」「同性間の婚姻」「同性者間の婚姻」に色付けした。

〇 「同性婚」に色付けした。

〇 「パートナーシップ認定制度」に色付けした。

〇 「個人の尊重」に色付けした。

〇 「個人の尊厳」に色付けした。

〇 「人格権」に色付けした。

〇 「不利益」に色付けした。

〇 この判決で頻出する「合理」に関する部分に色付けした。

「合理的な立法裁量」

「合理性」

「合理性」

「合理的に区別する理由」

「合理的な理由」

「合理的な理由」

「合理性」

「合理的な根拠」

「合理的な裁量」

「合理的理由」

「合理的な根拠」

「合理的根拠」

「合理的な理由」

「合理的な根拠」

「合理的な区別の理由」

「合理的な根拠」

〇 下記を太字にした。

「婚姻及び家族に関するその他の事項」

「婚姻及び家族に関する事項」

「婚姻及び家族に関する法制度」

「婚姻と家族に係る法制度等」

「婚姻や家族に関する制度」

「婚姻及び家族の法制度」

「婚姻と家族の制度」

「家族制度」

〇 主要な文に色付けしているところがある。

〇 リンクを加えた。

【筆者】

インデント(字下げ)を加えて記載したところは、筆者の分析である。

令和6年3月14日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

令和3年(ネ)第194号 損害賠償請求控訴事件

(原審・札幌地方裁判所平成31年(ワ)第267号)

口頭弁論終結日 令和5年10月31日

判決

当事者及び代理人の表示

別紙「当事者目録」の記載のとおり

主 文

1 本件控訴をいずれも棄却する。

2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実及び理由

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人は、控訴人らに対し、各100万円及びこれに対する平成31年2月28日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

1 本件は、同性愛者である控訴人らが、民法及び戸籍法が同性者間の婚姻を許容していないのは憲法24条、13条、14条1項に違反すること、国会は必要な立法措置を講じるべき義務があるのにこれを怠っていること(立法不作為)、これにより控訴人らは婚姻することができず、精神的苦痛を被っていることを主張して、被控訴人に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として、各人につき100万円及びこれに対する平成31年2月28日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

原審は、民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(本件規定)が同性者間の婚姻を許容していないことは、憲法24条と13条には違反しないものの、憲法14条1項には違反するとしたが、そのことを国会において直ちに認識することは容易ではなかったから、国賠法1条1項の適用上違法の評価を受けないとして、控訴人らの請求を棄却した。

控訴人らは、これを不服として本件控訴を提起した。

2 前提事実(いずれも当事者間に争いがない。)

⑴ 性的指向

性的指向とは,人が情緒的,感情的,性的な意味で,人に対して魅力を感じることであり,このような恋愛・性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛,同性に対して向くことが同性愛である(以下,性的指向が異性愛である者を「異性愛者」,性的指向が同性愛である者を「同性愛者」という。)。

⑵ 控訴人らの関係等

ア 控訴人1及び控訴人2は,いずれも男性であり,同性愛者である。

控訴人1及び控訴人2は,平成31年1月,居住地において婚姻届を提出したが,両者が同性であることを理由に不受理とされた。

イ 控訴人3及び控訴人4は,いずれも男性であり,同性愛者である。

控訴人3及び控訴人4は,平成31年1月,居住地において婚姻届を提出したが,両者が同性であることを理由に不受理とされた。

ウ 控訴人5及び控訴人6は,いずれも女性であり,同性愛者である。

控訴人5及び控訴人6は,平成31年1月,居住地において婚姻届を提出したが,両者が同性であることを理由に不受理とされた。

3 民法及び戸籍法の関連規定

民法739条1項は,婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその効力を生ずるとし,同法74条1号は,婚姻をしようとする者は,夫婦が称する氏を届け出なければならない旨規定するなど,婚姻制度を定める民法及び戸籍法の諸規定が全体として異性間の婚姻(以下「異性婚」という。)のみを認めることとし,同性間の婚姻(以下「同性婚」という。)を認める規定を設けておらず,これら民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下,総称して「本件規定」という。)は,婚姻は,異性間でなければすることができない旨規定している。

4 争点及び争点に対する当事者の主張の要旨

本件の争点は次のとおりであり,争点に対する当事者の主張の要旨は,原判決別紙2のとおりである。なお,同原判決別紙で定義した用語は,本文においても用いる。

⑴ 本件規定は憲法13条,14条1項又は24条に違反するものであるか

⑵ 本件規定を改廃しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるか

⑶ 控訴人らの損害額

3 当審における控訴人らの補充主張

(1) 憲法24条、13条違反について

婚姻の自由の憲法上の保障の根拠は、第一次的には憲法24条にあるが、その背後には憲法13条が基盤とする国民の自由・幸福追求の権利が存するのであり、本件規定の憲法適合性の検討に当たっては、両条を併せて考慮すべきものである。憲法24条の「婚姻」の解釈は社会状況の変化により変動し得るものであり、「両性」、「夫婦」という同条の文言や制定時の理解にとらわれることなく、婚姻によって国民が享受し得る利益の重要性を踏まえた上、憲法13条の自由・幸福追求の権利の観念を背景に、国民に対し、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻するかについての自由を認めた趣旨(最高裁平成25年(オ)第1079号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2427頁〔以下「再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決」という。〕)に立ち返れば、国民が同性パートナーを婚姻の相手に選択する自由も憲法24条1項の規定上保障ないし保護されるものと解するのが適切である。

また、憲法が同性カップルに婚姻や家族関係の形成を認める立法を禁止していないことからすると、同性カップルに婚姻等を認めることは国会の立法裁量の問題となるところ、憲法24条2項は、個人の尊厳等の観点から婚姻及び家族に関する事項についての国会の立法裁量の限界を画し、憲法上の権利に至らない国民の人格的利益をも尊重し、婚姻制度の内容により婚姻が事実上不当に制約されることのないこと等についても十分に配慮した法律の制定を要請しているから(最高裁平成26年(オ)第1023号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2586頁〔以下「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」という。〕)、婚姻及び家族に関する法制度として同性カップルに婚姻等を認めない本件規定を改廃しないことは、国会の立法裁量の範囲を逸脱したものとして違憲である。

社会情勢としても、令和5年1月時点で、同性婚を認める国・地域は34か国に増え、世界のGDPに占める同性婚を認める国の割合は52%であり、パートナーシップ認定制度を導入した地方公共団体は264に増え、総人口カバー率も65%を超えている。世論調査で同性婚を認めるべきとする意見は令和5年1月時点では5~7割に増えている。弁護士会等の弁護士団体や学術団体、福祉系団体の決議や宣言、会長声明、提言等も多く出ている。これに対し、同性カップルに対する差別・偏見に基づく発言は、むしろ内閣総理大臣や首相秘書官、国会議員や地方議会議員、一部の政治団体等から発せられており、国会では、法制化に向けた議論や審議すら行われていない。

なお、同性カップルに婚姻や家族形成を認めるか否かという問題と、認めるとした場合にいかなる形式及び内容とするかという問題とは別問題であるから、仮に後者につき立法裁量が認められるとしても、それによって前者につき同性カップルに婚姻や家族関係の形成を全く認めない現状の合理性が肯定されることにはならない。また、上記の区別ないし事態は、現存する本件規定によって生じているものであるから、仮に、同性カップルにつき婚姻類似の制度を創設することが可能であるとしても、それによって現に存在する本件規定の違憲性が否定されることになるものではない。諸外国のように婚姻制度とほぼ同じ法的効果を有する登録パートナーシップ制度が制定されたとしても、婚姻と婚姻類似の制度とが法律上区別されているとすれば、それらを利用するカップルの関係も同等のものではなく、婚姻類似の制度を利用した同性カップルの関係は、婚姻制度を利用した異性カップルの関係と同等の重要性や意義を持つものでなく、婚姻の名に値しないような劣ったものであると社会に受け止められることとなりかねないし、婚姻類似の制度を利用できるのは同性カップルのみということになれば、婚姻類似の制度を利用していることを明らかにすることが、性的指向や性自認のカミングアウトにつながってしまうこととなり、むしろ差別の再生産につながるから相当でない。

そもそも、共同生活の保護を目的とする規定である夫婦財産制(民法755条以下)、夫婦相互の同居・協カ・扶助義務(同法752条)、配偶者の相続権(同法890条)等につき、異性カップルと同性カップルに異なる規定を設ける理由はない。また、生殖関係や親子関係に関する規定である嫡出推定(同法772条)、認知(同法779条以下)、親権(同法818条以下)、養子縁組(同法795条、817条の3)等についても、男女を前提とする文言を改正するだけで同性・カップルにそのまま適用することに支障はない。嫡出推定は女性カップル固有の問題であるが、一方の女性が出産した場合に、他方の女性の嫡出子として共同親権を認めればよく、認知の問題も生じない。このことは、遺伝学上の父親となりえないはずの性別変更をしたトランスジェンダー男性につき、懐胎した妻の子に関する嫡出推定を認めた最高裁平成25年(許)第5号同年12月10日第三小法廷決定・民集67巻9号1847頁で解決済みである。さらに、同性カップルに対する社会的承認の進んでいる現状において、同性カップルに婚姻制度の利用を承認する前に、登録パートナーシップ制度を創設し運用するといった段階を踏まなければならない理由はなく、多大なコストと労力をかけて戸籍と異なる独自の登録簿制度を設ける必要もない。

よって、国会には、現行の婚姻制度の対象に同性カップルも含める以外の立法を選択する余地はない。

(2) 憲法14条1項違反について

本件規定の憲法14条1項適合性の判断に当たって、同性婚に対する否定的な意見や価値観を持つ国民が少なからずいることを、立法府が裁量権の行使に当たって勘酌し得るものとすることは、結局、合理的な理由を欠いた差別的な意見や価値観をもって区別取扱いの合理的根拠とすることとなるから相当でなく、むしろ、このような意見や価値観があることを考慮して、同性婚を社会的差別から守るための特別の制度を構築することが必要であるというべきである。

また、本件規定が憲法14条1項に適合的な制度となるためには、同性婚のカップルにも異性婚のカップルと同様の婚姻によって生ずる法的効果が与えられるべきであって、同性婚のカップルに婚姻によって生ずる法的効果の一部でも共有する法的手段を提供すれば足りるというものではない。諸外国の例にあるような登録パートナーシップ制度をあえて異性婚とは別の法制度として設けることは、合理的理由を欠いた差別的なものであるとしてアメリカの判例法理でも否定された「分離すれど平等」の誤りを繰り返すものとして当然に否定されるべきものである。

(3) 立法不作為の国賠法上の違法性について

法律の規定が憲法に違反することの明白性の有無の判断に当たっては、まず、違憲とされる憲法上の権利の性質や当該法律の規定によるその侵害の内容・程度が考慮要素となるところ、婚姻によって生ずる法的効果を享受する利益は、憲法24条がその実現のための婚姻を制度として保障していることに照らしても、重要な法的利益であるということができる。しかるところ、本件規定は、同性愛者に対しては、そのような重要な利益である婚姻によって生ずる法的効果を享受する法的手段を提供しないとしているものであり、また、それは本件規定の改正がなされるまで継続するものである。そして、このような利益侵害は、控訴人らを含む日本の全人口の5.9~8.0%に及ぶものであるから、本件規定は、国民の重要な利益に対する極めて重大な侵害を生じさせるものであることが明らかである。

また、デンマークにおける最初の登録パートナーシップ制度の導入は1989年(平成元年)であり、2000年(平成12年)から2010年(平成22年)までの10年間に限っても10か国で同性婚制度が導入されていること、この間、同性婚を含む性的指向に基づく差別の解消が、法律問題あるいは憲法問題として、国会においても絶えず議論の対象とされてきたことに鑑みれば、国会議員においては、本件規定が今日においてなお合理性を有するものであるか否かについて自ら検討し、あるいは、議員の活動を補佐するために設置されている衆参両議院の事務局及び議院法制局に対し調査・検討の助力を求めたり、外部の専門家から見解を仰いだりするなどの手段を用いて検討を深めることにより、本件規定がもはや合理性を欠くものとして憲法に違反するとの認識に達することも十分に可能な状況であったというべきである。

したがって、国会議員は、その職務上の法的義務として、自ら率先して上記のような検討を行い、本件規定の合理性を不断に吟味すべき能動的な義務を負っていたものと解すべきである。

それにもかかわらず、国会が依然として本件規定を改正しないことから、地方公共団体において、直接的な法的効果は生じないパートナーシップ認定制度の導入が急速に広まったのであり、このような事情は、同性婚制度に関する立法不作為の明白な違法性を肯定する方向に働く積極的要素の1つとして考慮されるべきである。

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所も、控訴人らの請求はいずれも理由がないと判断する。

1 認定事実

後掲証拠等によれば,次の事実を認めることができる。

⑴ 性的指向等

ア 性的指向

性的指向とは,人が情緒的,感情的,性的な意味で,人に対して魅力を感じることであり,このような恋愛・性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛,同性に対して向くことが同性愛である。性的指向が決定される原因,又は同性愛となる原因は解明されておらず,遺伝的要因,生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されているが,精神医学に関わる大部分の専門家団体は,ほとんどの人の場合,性的指向は,人生の初期か出生前に決定され,選択するものではないとしており,心理学の主たる見解も,性的指向は意思で選ぶものでも,意思により変えられるものでもないとしている。同性愛者の中には,性行動を変える者もいるが,それは性的指向を変化させたわけではなく行動を変えたにすぎないものであり,自己の意思や精神医学的な療法によっても性的指向が変わることはない。(前提事実⑴,甲A2〔枝番号を含む〕,7〔枝番号を含む〕,231,233,235,控訴人1~2,4~6本人)

イ 性的指向別の人口

我が国における異性愛以外の性的指向を持つ者の人口は明らかではないが,いわゆるLGBT(男性及び女性の各同性愛者,同性愛と異性愛の双方の性的指向を有する両性愛者及び心の性と体の性が一致していないトランスジェンダーの総称)に該当する人が,人口の7.6%とする調査,5.9%とする調査,8%とする調査などがあり,いずれの調査においても異性愛者の割合は9割を超えている(甲A350)。

⑵ 明治期における同性愛に関する知見

明治期においては,同性愛は,健康者と精神病者との中間にある変質狂の1つである色情感覚異常又は先天性の疾病であるとされていた。色情感覚異常の著明な症状は,色情倒錯又は同性的色情であり,男子は年少の男子に対して色情を持ち,「鶏姦」(男性間の性的行為)をするものとされ,女子は女子を愛してしまうものであり,これらが変質徴候の第一とされていた。このような色情感覚異常者に対する治療法として,催眠術を施すほか,臭素剤を投与する,身体的労働をさせる,冷水浴をさせる,境遇を変化させるなどが行われていた。(甲A187,189)

また,青年期における同性愛は,愛情に対する欲求が極めて強いために起こることであり,ある程度を超えなければ心配する必要がないが,同性同士の愛情を深め,不純な同性愛に向くこともあり,そのような場合はすこぶる注意すべきことであって,絶対に禁止すべきものとされていた(甲A190)。

このような考え方は、明治31年の明治民法制定以前からみられる考え方であった。(甲A485、486)

⑶ 昭和22年法律第222号による改正(以下「昭和22年民法改正」という。)前の民法の家族法部分(以下「明治民法」という。)における婚姻制度等

ア 明治民法の起草

明治民法の起草に当たっては,フランス民法,イタリア民法,ベルギー民法など8か国の外国法を参照するところから始まったが,その起草過程においては,婚姻は当然に男女がするものであることが前提とされており,同性婚の許否について議論がされた形跡は見当たらない。当時の外国法においては,同性婚を明示的に禁止するものもみられたが,起草者は,同性婚が認められないことは当然であって,あえて民法に規定を置くまでもないと考えていた。(甲A184,186,188)。

イ 明治民法における婚姻

明治民法が制定される以前から,婚姻は,人生における重要な出来事の1つとされ,かつ,既に一定の慣習が存在した。明治民法は,そのような慣習を直ちに改めるのではなく,慣習を踏襲しつつも,慣習の中には,そのまま認めれば弊害となる事柄があったり,慣習によっては決められない不明な点もあったりしたことから,そのような事柄について法により規律するものとして制定された。(乙3)

明治民法においては,家を中心とする家族主義の観念から,家長である戸主に家を統率するための戸主権を与え,婚姻は家のためのものであるとして戸主や親の同意が要件とされ,当事者間の合意のみによってはできないものとされた上,夫の妻に対する優位が認められていた。このような明治民法における婚姻は,終生の共同生活を目的とする,男女の,道徳上及び風俗上の要求に合致した結合関係であり,又は,異性間の結合によって定まった男女間の生存結合を法律によって公認したものであるとされた。したがって,婚姻が男女間におけるものであることはいうまでもないことであるとされ,よって,同性婚を禁じる規定は置かれていなかった。同性婚は,学問を妻とするとか,書籍を配偶者とするなどの比喩を用いる場合と同様に,婚姻意思を全く欠くものとして否認されなければならないとされた。(甲A19、183、188、193、194、乙4、5)

ウ 明治民法における婚姻制度の目的

明治民法においては,その起草時から,子をつくる能力を持たない男女であっても婚姻をすることができるかという検討・議論がされていた。婚姻の性質を,男女が種族を永続させるとともに,人生の苦難を共有して共同生活を送ることと解すべしとの見解があった一方で,男女が種族を永続させるとの定義は,老齢等の理由により子をつくることができない夫婦がいることを説明できないとの反対の見解が示された。また,子をつくる能力がない男女は,婚姻の材料を欠き,その目的を達し得ないから婚姻し得ないとの見解が示された一方で,そのように婚姻を理解するのは明治民法の趣旨に沿ったものではなく,婚姻とは両者の和合にその本質があり,子をつくる能力は婚姻に必要不可欠の条件ではないとの反対の見解が示された。

このような議論を経て,明治民法においては,婚姻とは,男女が夫婦の共同生活を送ることであり,必ずしも子を得ることを目的とせず,又は子を残すことのみが目的ではないと考えられるに至り,したがって,老年者や生殖不能な者の婚姻も有効に成立するとの見解が確立された。

(以上につき,甲A186,196,199,乙4)

⑷ 戦後初期(昭和20年頃)から昭和55年頃までの間における同性愛に関する知見等

ア 医学,心理学領域における同性愛に関する知見

戦後初期においても,鶏姦又は女子相姦は,変態性欲の1つとされた。すなわち,鶏姦や女子相姦は,陰部暴露症などと並んで精神異常者や,色欲倒錯者に多くみられるものであり,病理とされた。

心理学の分野においても,同性愛は,古来より存在し,民族や階級等にかかわらず存在する,性欲の質的異常とされていた。同性愛は,異性愛への心理的成熟以前に,精神的又は肉体的な同性愛を経験しそれが定着した場合に生じることがあるとされ,その後,異性愛者となり,健康な結婚生活を営めるようになる場合が一般的ではあるものの,外的要因によって同性愛に病的に定着してしまうことがあり,それは一般の健康な親愛とは違って,性的不適応の一種であるとされた。そのように病的に同性愛が定着してしまった場合の心理療法として,自己暗示,自己観察,原因の探求などを行うものとされ,異性愛に対する障害を取り去ることが根本的対策であるともされていた。

(以上につき,甲A201~205)

イ 外国における同性愛に関する知見

米国精神医学会が,1952年(昭和27年)に刊行した精神障害のための診断と統計の手引き第1版(DSM-Ⅰ)及び1968年(昭和43)年に刊行した同第2版(DSM-Ⅱ)においては,同性愛は,病理的セクシュアリティーを伴う精神病質人格又は人格障害とされていた(甲A48,215)。

また,世界保健機関が公表した国際疾病分類(ICD)においても,1992年(平成4年)に改訂第10版(ICD-10)が公表されるまでの改訂第9版(ICD-9)以前においては,同性愛は性的偏倚と性的障害の項目に位置付けられていた(甲A29)。

ウ 教育領域における同性愛の扱い

昭和54年1月,当時の文部省が発行した中学校,高等学校の生徒指導のための資料である「生徒の問題行動に関する基礎資料」には,性非行の中の倒錯型性非行として同性愛が示されており,正常な異性愛が何らかの原因によって異性への嫌悪感となったりすること,年齢が上がるに従い正常な異性愛に戻る場合が多いが成人後まで続くこともあること,一般的に健全な異性愛の発達を阻害するおそれがあり,また社会的にも健全な社会道徳に反し,性の秩序を乱す行為となり得るもので,現代社会にあっても是認されるものではないことなどが示されていた(甲A26)。

⑸ 昭和22年民法改正後の民法の家族法(以下「現行民法」という。)における婚姻

ア 昭和22年民法改正

昭和22年民法改正は,明治民法を改正するものであったが,これは次の理由による。

憲法13条及び14条は,全て国民は個人として尊重され,法の下に平等であって,性別その他により経済的又は社会的関係において差別されないことを明らかにし,同法24条では,婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により維持されなければならないこと,及び配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないことを宣言しているが,明治民法には,この憲法の基本原則に抵触する規定があるので,これを改正する必要があるとされた。すなわち,明治民法においては,家を中心とする家族主義の観念から,家長である戸主に家を統率するための戸主権を与え,婚姻も家のためのものであるとされ,戸主や親の同意が要件とされ,当事者間の合意のみによってはできないものとされ,また,夫の妻に対する優位が認められていたことから,これを,婚姻の自主性を宣言し,個人を自己目的とする個人主義的家族観に基づいた家族基盤の法律的規制に改めるためにされたものである。

もっとも,昭和22年民法改正は,明治民法のうち憲法に抵触する規定を中心に行われ,憲法に抵触しない規定については明治民法の規定を踏襲したものであり,この際に同性婚については議論された形跡はない。

(以上につき,甲A19,142,143,145,146,152,177,乙6,7,弁論の全趣旨)

イ 昭和22年民法改正当時に考えられていた婚姻

昭和22年民法改正によっても,婚姻は引き続き男女の当事者のみができるものとされ,夫婦関係とは,社会で一般に夫婦関係と考えられているような,社会通念による夫婦関係を築く男女の精神的・肉体的結合であるとされていた。また,婚姻意思とは,当事者に社会の風俗によって定まる夫婦たる身分を与え,将来当事者間に生まれた子に,社会の風習によって定める子たる身分を取得させようとする意思,又は,その時代の社会通念に従って婚姻とみられるような関係を形成する意思であるなどと解されていた。(甲A206,207,乙8,9)

ウ 同性婚に対する理解

昭和22年民法改正が行われた頃は,上記イのとおり,夫婦関係とは,社会で一般に夫婦関係と考えられているような,社会通念による夫婦関係を築く男女の精神的・肉体的結合であるとされていたため,同性婚はその意味で婚姻ではないとされた。また,明治民法下と同様に,同性婚は,学問を妻とするとか,芸術と結婚するなどと比喩する場合と同様に,婚姻意思を全く欠くものとして否認されなければならないとされた。(甲A206,207,乙9)

⑹ 昭和48年頃以降における同性愛に関する知見

ア 外国における同性愛に関する知見の変化

米国精神医学会は,1973年(昭和48年),同性愛を同学会の精神障害のリストから取り除くとの決議を行い,1975年(昭和50年)には,米国心理学会も,上記米国精神医学会の決議を支持し,同性愛それ自体では,判断力,安定性,信頼性,一般的な社会的能力又は職業遂行における障害を意味しないとの決議を採択した(甲A1〔枝番号を含む〕,3〔枝番号を含む〕)。

米国精神医学会は,1980年(昭和55年)に刊行した精神障害のための診断と統計の手引き第3版(DSM-Ⅲ)において,同性愛は,同性愛者である患者が,同性愛的興奮の持続したパターンが嫌で,持続的な苦悩の源泉であったと訴える場合のみが精神疾患に当たるものと改訂したが,これも,1987年(昭和62年)に刊行された第3版の改訂版(DSM-Ⅲ-R)においては削除され,同性愛は精神疾患とはされなくなった(甲A27の1~28の2,48,215,217)。

世界保健機関は,1992年(平成4年),同性愛を疾病分類から削除した国際疾病分類改訂第10版(ICD-10)を発表した。世界保健機関は,併せて,同性愛はいかなる意味でも治療の対象とならない旨宣明した。(甲A30の2、甲A48、180、217)

イ 我が国における同性愛に関する知見の変化

我が国においても,昭和56年頃には,同性愛は,当事者が普通に社会生活を送っている限り,精神医学的に問題にすべきものではなく,当事者が精神的苦痛を訴えるときにだけ治療の対象とすれば足りるとの知見が広まり,その後,我が国の精神医学上,精神疾患とはみなされなくなった(甲A48,216,217)。

⑺ 諸外国及び地域における同性婚等に関する状況

ア 諸外国及び地域における法制度等の状況

(ア) 1989年(平成元年),デンマークにおいて,同性婚とは異なるものの,同性の二者間の関係を公証し,又は一定の地位を付与する登録制度(導入した主体によって制度の内容は異なるが,以下,総称して「登録パートナーシップ制度」という。)が導入され,2001年(平成13年)にはドイツ及びフィンランド,2004年(平成16年)にはルクセンブルク、2009年(平成21年)にはオーストリア、2010年(平成22年)にはアイルランド、2016年(平成28年)にはイタリアにおいて登録パートナーシップ制度が導入された(甲A141)。

(イ) また、次の国・地域では、次に掲げる年に同性婚を可能とする法律が成立し、又は裁判所が同性婚の禁止を憲法違反とするなどして同性婚を認める判断が出ており、これにより、同性婚が可能となった国・地域は、下記以外にも一部の州で同性婚が可能となったメキシコを含めて34か国、世界のGDPに占める同性婚を認める国の割合は52%となった(甲A98、137、141、354、565~572)。

2000年(平成12年) オランダ

2003年(平成15年) ベルギー

2005年(平成17年) スペイン、カナダ

2006年(平成18年) 南アフリカ

2008年(平成20年) ノルウェー

2009年(平成21年) スウェーデン

2010年(平成22年) ポルトガル、アイスランド、アルゼンチン

2012年(平成24年) デンマーク

2013年(平成25年) ウルグアイ、ニュージーランド、フランス、ブラジル、英国(イングランド、ウェールズ)

2014年(平成26年) ルクセンブルク

2015年(平成27年) フィンランド、アイルランド、アメリカ

2016年(平成28年) コロンビア

2017年(平成29年) 台湾、マルタ、ドイツ、オーストリア、オーストラリア

2018年(平成30年) コスタリカ

2019年(令和元年) エクアドル、英国(北アイルランド)

2021年(令和 3年) スイス、チリ

2022年(令和 4年) スロベニア、キューバ

2023年(令和 5年) アンドラ公国

(……削る……)

(ウ) 一方、同性婚の容認以外の動きがあった国として、ロシアは,2013年(平成25年),同性愛行為は禁止しないが,同性愛を宣伝する活動を禁止するための法改正を行い,2014年(平成26年),憲法裁判所は、同性愛の宣伝行為の禁止は同国憲法に違反しない旨の判断をした。

ベトナムにおいては,2014年(平成26年),それまで禁止の対象となっていた同性との間で結婚式をすることを禁止事項から除く法改正を行ったが,同時に,婚姻は男性と女性との間のものと明記し,法律は同性婚に対する法的承認や保護を提供しないとされた。

また,韓国においては,2016年(平成28年),地方裁判所に相当する地方法院において,同性婚を認めるかは立法的判断によって解決されるべきであり,司法により解決できる問題ではないとの判断をした。同国の2013年(平成25年)の調査においては,同性婚を法的に認めるべきとする者が25%だったのに対し,認めるべきではないとする者が67%に上っていた。

(以上につき,甲A141)

イ 日本に所在する外国団体の動向

在日米国商工会議所は,平成30年9月,日本を除くG7参加国においては同性婚又は登録パートナーシップ制度が認められているにもかかわらず,日本においてはこれらが認められていないことを指摘し,外国で婚姻した同性愛者のカップルが,我が国においては配偶者ビザを得られないなど同性愛者の外国人材の活動が制約されているなどとして,婚姻の自由をLGBTカップルにも認めることを求める意見書を公表した。また,同月,在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所,在日英国商業会議所,在日カナダ商工会議所及び在日アイルランド商工会議所も上記意見書に対する支持を表明し,その後,在日デンマーク商工会議所も支持を表明した。

(甲A112,131,132)

この意見書への賛同は、多数の企業、法律事務所等に広がっており、賛同団体は135に及んでいる(甲A757、758)。

⑻ 我が国の状況

ア 我が国においては,平成27年10月に東京都渋谷区が,同年11月に東京都世田谷区がパートナーシップ認定制度を導入したのをはじめとして,パートナーシップ認定制度を導入する地方公共団体が増加し、令和4年10月1日時点で導入した地方公共団体数が60となり,そのような地方公共団体に居住する人口は合計で約3700万人を超えた(甲A75~91,98,119~129,164~170,271~292,311~322,325)。

また、その後もパートナーシップ認定制度を導入する地方公共団体は増え続け、令和5年1月時点で264に増え、総人ロカバー率は65.2%となった(甲A734)。また、同性婚に関する意見書を採択し、衆参議院各議長や内閣総理大臣、法務大臣等にこれを提出した地方議会も6つある(甲A332、750~754)。なお、国連自由権規約人権委員会は、市民的及び政治的権利に関する国際規約の実施状況に関する第7回日本政府報告書に対し、総括所見として、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル及びトランスジェンダーの人々が、特に公営住宅、戸籍の性別変更、法律的な結婚へのアクセス及び矯正施設での処遇において、差別的な扱いに直面していることを示す報告に懸念を抱いているとした上、締結国が行うべきこととして、同性カップルが公営住宅へのアクセスや同性婚を含め、規約に規定されたすべての権利を締約国の領域のすべてで享受できるようにすることを指摘した(甲A574の1・2)。

イ 我が国における,権利の尊重や差別の禁止などLGBTに対する基本方針を策定している企業数の調査において,平成28年の調査結果では173社であったが,令和元年の調査結果では364社であった(甲A387,388)。

ウ 令和2年11月18日、同性婚の法制化に賛同する企業を可視化するキャンペーン「Business for Marriage Equality」が発足し、これに加わる企業・団体は、令和5年3月6日時点で362である(甲A759~762)。

エ 日本弁護士連合会や複数の弁護士連合会、複数の弁護士会(単位会)、日本組織内弁護士協会は、平成30年7月から令和5年3月にかけて、同性婚法制化に関する意見書や決議、宣言、会長声明等を発表した(甲A113、130、134、153、154、407~410、461~467、769~782)。

また、日本家族〈社会と法〉学会や日本学術会議は、同性婚規定の新設提案や民法改正の提言を発表するなどした(甲A114、425)。

オ 国会においては、次のような機会に、国会議員や参考人から、同性婚の法制化に関する発言がされ、又は国会議員からの質問主意書に対し、内閣が答弁書により回答した(甲All、12、60~62、229、261、267、432、437、439、441、442) 。

平成12年 5月25日 参議院:法務委員会

平成16年 2月19日 衆議院:憲法調査会(基本的人権の保障に関する調査小委員会)

平成17年 2月16日 参議院:少子高齢社会に関する調査会

平成19年 2月15日 参議院:厚生労働委員会

平成21年 4月 3日 衆議院:法務委員会

平成22年 5月20日 衆議院:青少年問題に関する特別委員会

平成27年 2月18日 参議院:本会議

平成27年 4月 1日 参議院:予算委員会

平成30年 5月11日 質問主意書に対する答弁書

平成30年 6月13日 衆議院:法務委員会

平成30年 6月19日 衆議院:本会議

平成30年 7月 3日 参議院:法務委員会

⑼ 婚姻・結婚に関する統計

ア 婚姻に対する意識調査の結果

(ア) 内閣府による平成17年版国民生活白書によれば,独身のときに子供ができたら結婚した方が良いかとの質問に対し,15歳~49歳のいずれの年齢層においても,そう思うとの回答がおおむね6割となり,そう思わないとの回答は1割に満たなかった。また,いずれ結婚するつもりであると回答した男女は,昭和57年から平成14年までの各年の調査を通じてそれぞれ9割を超えていた。(甲A236)

(イ) 厚生労働省が行った平成21年の調査では,「結婚は個人の自由であるから,結婚してもしなくてもどちらでもよい」という考え方に賛成又はどちらかといえば賛成する者は70%であったが,同省が平成22年に20~49歳を対象として行った調査によれば,「結婚は必ずするべきだ」又は「結婚はしたほうがよい」との意見を持つ者は合計で64.5%に上り,米国(53.4%),フランス(33.6%),スウェーデン(37.2%)を上回った(甲A238)。

(ウ) 国立社会保障・人口問題研究所が行った平成27年の調査によれば,結婚することに利点があると思う未婚の者は,男性で64.3%,女性で77.8%であり,その理由として回答が多かったもの(2つまで選択可の選択肢式による調査)は,次のとおりである(甲A345)。

「子供や家族をもてる」(男性35.8%,女性49.8%)

「精神的な安らぎの場が得られる」(男性31.1%,女性28.1%)

「親や周囲の期待に応えられる」(男性15.9%,女性21.9%)

「愛情を感じている人と暮らせる」(男性13.3%,女性14%)

「社会的信用や対等な関係が得られる」(男性12.2%,女性7%)

(エ) 国立社会保障・人口問題研究所が行った平成27年の調査によれば,未婚者に対する「生涯を独身で過ごすというのは,望ましい生き方ではない」との質問には男性の64.7%,女性の58.2%が賛成し,「男女が一緒に暮らすなら結婚すべきである」との質問には男性の74.8%,女性の70.5%が賛成と回答をした(甲A345)。

イ 婚姻に関する統計

(ア) 厚生労働省が行った平成30年の我が国の人口動態に関する調査によれば,平成28年の婚姻件数は,最も多かった昭和47年の110万組と比較すると約半分となって減少傾向ではあるものの,62万0531組であった(甲A239)。

(イ) 厚生労働省が行った平成30年の上記調査によれば,我が国の婚姻率(年間婚姻件数を総人口で除した上で1000を乗じた割合)は,昭和47年以降,増減がありつつも減少傾向にあり,平成28年には5%となったが,イタリア(3.2%),ドイツ(4.9%),フランス(3.6%),オランダ(3.8%)等のヨーロッパ諸国を上回っている。また,出生に占める嫡出でない子の出生割合は,日本は2.3%であり,米国(40.3%),フランス(59.1%),ドイツ(35%),イタリア(30%),英国(47.9%)などよりもはるかに低い割合となっている。(甲A239)

(ウ) 厚生労働省が昭和61年から平成30年までに行った調査によれば,昭和61年以降の児童のいる世帯が全世帯に占める割合は年々減少し,昭和61年には46.2%であったものが,平成30年には22.1%まで減少した(甲A240)。

⑽ 同性婚の賛否等に関する意識調査の統計

ア 河口和也広島修道大学教授を研究代表者とするグループが行った平成27年の調査によれば,男性の44.8%,女性の56.7%が同性婚に賛成又はやや賛成と回答したが,男性の50%,女性の33.8%は同性婚に反対又はやや反対と回答した。この調査においては,20~30代の72.3%,40~50代の55.1%は同性婚に賛成又はやや賛成と回答したが,60~70代の賛成又はやや賛成の回答は32.3%にとどまり,同年代の56.2%は同性婚に反対又はやや反対と回答した。(甲A104の2)

イ 毎日新聞社が平成27年に行った調査によれば,同性婚について,男性の38%,女性の50%が賛成と回答したのに対し,男性の49%,女性の30%が反対と回答した(甲A105)。

ウ 日本放送協会が平成27年に行った調査によれば,同性同士が婚姻することを認めるべきかとの質問に対し,51%がそう思うと回答し,41%がそうは思わないと回答した(甲A107)。

エ 朝日新聞社が平成27年に行った調査によれば,同性婚を法律で認めるべきかとの質問に対し,49%が認めるべきだと回答し,39%が認めるべきではないと回答した。同回答においては,18~29歳及び30代においては,認めるべきだとの回答が7割に上ったが,60代では認めるべきだ,認めるべきではないのいずれの回答も42%であり,70歳以上では,認めるべきではないとの回答が63%を占めた。(甲A109)

オ 国立社会保障・人口問題研究所が平成30年に行った全国家庭動向調査によれば,同性愛者のカップルにも何らかの法的保障が認められるべきだとの調査項目に対し,全く賛成又はどちらかといえば賛成と回答した者は75.1%であり,全く反対又はどちらかといえば反対と回答した者は25.0%であった。また,同性婚を法律で認めるべきだとの調査項目については,全く賛成又はどちらかといえば賛成と回答した者は69.5%であり,全く反対又はどちらかといえば反対と回答した者は30.5%であった。(甲A174)

カ 令和元年に、アと同様の方法で行われた全国調査の結果によれば、平成27年からの4年間の間に、全世代平均で賛成及びやや賛成との回答が51.2%から64.8%へと増加し、反対及びやや反対との回答が41.3%から20.0%へと減少しており、令和5年に入ってから行われた共同通信社及び複数の新聞社が行った世論調査においては、同性婚を認めるべきである旨の回答が最低でも54%、最高で72%であった(甲A786、789~792)。

2 本件規定が憲法13条に違反する旨の主張について(争点⑴関係)

この「2 本件規定が憲法13条に違反する旨の主張について」の項目で述べられている内容は、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」(平成27年12月16日)の「第2 上告理由のうち本件規定が憲法13条に違反する旨をいう部分について」の項目の構成や文言をテンプレートとして用い、その内容を今回の事案に当てはめようとして改変を試みた形跡が見受けられる。

その根拠は、下記の通りである。

(論理を展開しようとする進み方の構成が似通っている。また、色を付けたところは文言が全く同じである。)

夫婦同姓制度訴訟大法廷判決

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第2 上告理由のうち本件規定が憲法13条に違反する旨をいう部分について

1 論旨は,本件規定が,憲法上の権利として保障される人格権の一内容である「氏の変更を強制されない自由」を不当に侵害し,憲法13条に違反する旨をいうものである。

2(1) 氏名は,社会的にみれば,個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが,同時に,その個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,人格権の一内容を構成するものというべきである(……参照)。

(2) しかし,氏は,婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから,氏に関する上記人格権の内容も,憲法上一義的に捉えられるべきものではなく,憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって初めて具体的に捉えられるものである。

したがって,具体的な法制度を離れて,氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し,違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。

(3) そこで,民法における氏に関する規定を通覧すると,……。………。

………。……合理性があるといえる。

(4) 本件で問題となっているのは,婚姻という身分関係の変動を自らの意思で選択することに伴って夫婦の一方が氏を改めるという場面であって,……。

………。

(5) 以上のような現行の法制度の下における氏の性質等に鑑みると,婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない。本件規定は,憲法13条に違反するものではない。

3 もっとも,上記のように,氏が,……,……,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格を一体として示すものでもあることから,氏を改める者にとって,そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり,……,個人の信用,評価,名誉感情等にも影響が及ぶという不利益が生じたりすることがあることは否定できず,……婚姻に伴い氏を改めることにより不利益を被る者が増加してきていることは容易にうかがえるところである。

これらの婚姻前に築いた個人の信用,評価,名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は,憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとまではいえないものの,後記のとおり,氏を含めた婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討するに当たって考慮すべき人格的利益であるとはいえるのであり,憲法24条の認める立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (PDF)

この札幌高裁判決

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2 本件規定が憲法13条に違反する旨の主張について(争点⑴関係)

(1) 控訴人らは、本件規定が憲法13条に違反すると主張し、憲法上の権利として保障される人格権の一内容である「同性の者との間の婚姻の自由」を不当に侵害し、又は「同性の者との間の婚姻の自由」の根拠であり、人格権の一内容でもある「性的指向」を不当に侵害する旨を主張する趣旨と解される。………。………。

(2)ア 性的指向とは、……。………。

………。………。したがって、性的指向は、重要な法的利益であるということができる。………。

……同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成し得るものというべきである。

イ しかし、このように性的指向、さらには同性間の婚姻の自由が人格権の一内容を構成し得るとしても、……、婚姻の制度は、法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、性的指向及び同性間の婚姻の自由に係る人格権の内容は、憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ定められている法制度との関係で初めて具体的に捉えられるものであると解すべきである(夫婦同姓制度訴訟大法廷判決参照)。

したがって、具体的な法制度を離れて、同性間で婚姻することができないこと自体を捉えて直ちに人格権を侵害し、違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。

ウ そこで、異性婚を定め、同性婚を許していない本件規定について検討すると、……。……異性間の婚姻については、違憲の問題は生じない。

ところが、本件で問題となっているのは、……婚姻という身分関係の変動における社会的な制度を享受させるべきかどうかということであって、……。そうすると、……、このような観点からすると、憲法13条が人格権として性的指向及び同性間の婚姻の自由を保障しているものということは直ちにできず、本件規定が憲法13条に違反すると認めることはできない。

(3) もっとも、……。性的指向は、……、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の一要素でもあることから、社会の制度上取扱いに不利益があれば、そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱き、人としての存在を否定されたとの思いに至ってしまうことは容易に理解できることである。

………。

したがって、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、憲法上の権利として保障される人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益として、後記のとおり、本件規定が同性婚を許していないことが憲法24条の定める立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

論理を展開しようとする構成や文言がこれだけ似通っていることから、この札幌高裁判決は「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の内容をテンプレートとして利用しようとするものといえる。(テンプレート論法)

しかし、法律論は、論理的な整合性を積み重ねることによって結論を正当化することが可能となるのであり、何らかの訴訟の判決で示された構成や文言をテンプレートとして用いたとしても、その内容が他の事案と対応するものであるかどうかは別の問題である。

そのため、たとえ何らかの訴訟の判決の内容をテンプレートとして用いようとしても、今回問われている事柄と内容が対応していない場合には、法的に意味の通ったものとして成り立つことはない。

そして、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」とこの札幌高裁判決とでは、下記の点で取り上げている事柄が異なっている。

◇ 「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で取り上げている「氏」は、婚姻制度の一部として定められており、具体的な制度の存在を前提とするものである。

それに対して、この札幌高裁判決で取り上げている「性的指向」と称するものは、個人の内心における心理的・精神的なものであり、具体的な制度の存在を前提とするものではない。

当然、これは法制度の要件として定められているものではない。

また、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。

そのことから、婚姻制度を「性的指向」と結び付くものとして考える前提そのものも誤っている。

そのことから、この札幌高裁判決で取り上げている事柄について、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」の構成や論旨を用いることができるとする前提にない。

そのため、「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」で示された内容が意味の通ったものであるとしても、それとは事案が異なるこの札幌高裁判決を論じる際にそれを用いたとしても、同じように意味が通るものとして文章を構成することができるということにはならず、その論旨も正当化することができるものとはならない。

よって、この札幌高裁判決がこのように「夫婦同姓制度訴訟大法廷判決」をテンプレートとして用いて論じようとしていることは、論じ方として誤っている。

(1) 控訴人らは、本件規定が憲法13条に違反すると主張し、憲法上の権利として保障される人格権の一内容である「同性の者との間の婚姻の自由」を不当に侵害し、又は「同性の者との間の婚姻の自由」の根拠であり、人格権の一内容でもある「性的指向」を不当に侵害する旨を主張する趣旨と解される。この点、控訴人らは、本件規定が憲法13条及び憲法24条に違反すると主張するところ、性的指向にかかる差別の禁止と人権の保障を主張しており、同性の者との婚姻の自由はその一場面であると考えられることから、まずは憲法13条違反の主張について検討し、憲法24条違反の主張については後述する。なお、控訴人らの主張は、憲法違反をいう前提として、本件規定について、異性間の婚姻を定めているが、同性間の婚姻は許していないとの解釈を前提として、このような定めが憲法の各条項に違反するとの趣旨と解され、以下このような理解のもとに判断する。

【筆者】

この段落は控訴人らの主張をまとめたものなので、解説はしない。

(2)ア 性的指向とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じることであり、このような恋愛、性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛、同性に向くことが同性愛である。性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されているが、精神医学に関わる大部分の専門家団体は、ほとんどの人の場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないとしており、心理学の主たる見解も、性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもないとしている。性的指向が障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった(認定事実(1)ア)。

【筆者】

━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━

この段落の文面は、非常に読み取りづらいものとなっている。

その原因は下記の通りである。

この段落全体の内容について、文を区切って整理し、構造上の問題を明らかにする。

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

① 性的指向とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じることであり、

② このような恋愛、性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛、同性に向くことが同性愛である。

③ 性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されているが、

④ 精神医学に関わる大部分の専門家団体は、ほとんどの人の場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないとしており、

⑤ 心理学の主たる見解も、性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもないとしている。

⑥ 性的指向が障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった(…)。

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

この段落の文面が読み取りづらい理由として、下記を挙げることができる。

◇ ①の「性的指向」についての定義が誤っていること

①では「性的指向とは、」と文が始まることから、その後に続く部分では、「性的指向」について説明しているはずである。

しかし、その後に続く文は、「人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」である。

これは、一般的にはおおよそのところ「恋愛」や「性愛」などと表現されることのある人の内心における思想、信条、信仰、感情の一側面を示すものであり、「性的指向」について説明するものではない。

「性的指向」と称しているものは、人が「性愛」を有するとされる場合にそれがどのような対象に向かうかについて用いられている言葉であり、単に「人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」をいうものとは異なるものである。

よって、「性的指向」について「人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」と説明していることは誤りである。

この点、福岡地裁判決で述べられている説明の方が正確性が高いといえる。

同性婚訴訟 福岡地裁判決 (同性婚訴訟 福岡地裁判決の分析)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 性的指向

性的指向とは、人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念をいい、恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛を指す(以下、性的指向が異性愛である者を「異性愛者」、性的指向が同性愛である者を「同性愛者」という。)。……(略)……

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「結婚の自由をすべての人に」訴訟事件 福岡地方裁判所 令和5年6月8日 (PDF)

ただ、これらは人の内心における精神的なものであることから、「内心の自由」として捉えられるものであり、法律論としてこのような内心における思想、信条、信仰、感情の一側面を取り上げて論じることができるというものではないし、それをその他の思想、信条、信仰、感情との間で区別して扱うことができるというものでもない。

◇ ②の「このような」が指し示す対象が誤った定義の説明を前提としていること

②の「このような」の部分であるが、これは「性的指向」を説明する文の中で、「人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」と説明されているものを拾い上げ、「このような恋愛、性愛」と説明するものである。

しかし、そもそも「性的指向」を説明しているはずの文の中から、「恋愛、性愛」を示す文を拾い上げて説明を続けようとしている点で、この文の中で前提となっている「性的指向」の話とは関係のない話を続けるものとなっており、文脈として不自然である。

また、結局はその後「恋愛、性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛、同性に向くことが同性愛」のように、本来の「性的指向」の意味に対応する説明をしようとしており、その直前の文はやはり「恋愛、性愛」を説明するものであり、「性的指向」の説明ではないことが明らかとなっている。

これにより、「このような」の文が指すものは、「恋愛、性愛」を説明するものであり、「性的指向」の説明をしているという前提が自ら覆されている点で、混乱するものとなっている。

・ 「性的指向とは、」 → 「人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じることであり、」

・ 「人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」 → 「このような恋愛、性愛」

この構造から見ると、この文では「性的指向」と「恋愛、性愛」が同じ意味ということになるのである。

・ 「性的指向」⇒「人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」

・ 「恋愛、性愛」⇒「人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」

しかし、「性的指向」と「恋愛、性愛」は異なる意味で用いられる概念であることから、これらを同じ意味で扱っている点で誤りである。

◇ ③の「又は」の文言が前後の二者のうち一つを選ぶという意味で使われているというより、実質的には同様の事柄をどのような言葉で表現するかについての言葉の言い換えを示すものとなっていること。

③の「性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、」の部分では、「又は」の文言で、「性的指向が決定される原因」と「同性愛となる原因」が繋げられている。

しかし、これは、その後に続く「解明されておらず、」との部分との文脈との関係性を検討すると、「A又はB」のようにAとBという選択肢の中から二者択一で検討する事案として示されているものではなく、単に同様の事柄についてどのような言葉で表現するかについて「性的指向が決定される原因」や「同性愛となる原因」のように言葉の言い換えの事例を示をしているだけである。

文章を作成する際に、言葉の置き換えの事例を示すことそのものはあり得るとしても、ここでは前後の文脈やこの文の中では「解明されて」いるか否かが中心的な話題となっているのであり、その中で唐突に「又は」の文言を用いながら言葉の言い換えの例示を行うことは、不自然な展開であり、読者を混乱させるものとなっている。

◇ この段落の第二文(③④⑤)は文を区切るべきところを区切っておらず、意味の関係性を読み取りづらいこと。

この段落の第二文(③④⑤)は、下記である。

「性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されているが、精神医学に関わる大部分の専門家団体は、ほとんどの人の場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないとしており、心理学の主たる見解も、性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもないとしている。」

この文を上記のように③④➄の部分に区切ると分かりやすくなる。

③ 性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されているが、

④ 精神医学に関わる大部分の専門家団体は、ほとんどの人の場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないとしており、

⑤ 心理学の主たる見解も、性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもないとしている。

そして、③の最後の部分の「が、」の文言は、逆説の意味や後に示す事柄を強調する意味で用いられているようである。

しかし、この「が、」によって繋ぐことのできる意味の転換の対応関係が、非常に分かりづらい。

まず、「が、」の直前を見て「指摘されているが、」を拾い、これに逆接するものとして後の「選択するものではない」と「変えられるものでもない」に繋がると考えようとする場合を検討する。

しかし、「指摘されている」ものとは、「遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性」であり、これは「選択するものではない」と「変えられるものでもない」という結論と意味が直接的に対応していない。

よって、「指摘されている」の部分に対して逆接を繋ぎ、「選択するものではない」と「変えられるものでもない」と結論付ける方法で読み解くことは不自然である。

次に、「が、」の直前ではなく、それよりさらに前の「原因は解明されておらず、」の部分を拾い、これに逆接するものとして後の「選択するものではない」と「変えられるものでもない」に繋がると考えようとする場合を検討する。

この場合、「原因は解明されて」いない「が、」、「選択するものではない」and「変えられるものでもない」と結論を述べようとするものであるから、意味を自然に読み解くことができる。

ただ、そのように意味を繋ぐのであれば、③の部分の語順を並べ替えた上で、その③の部分を文を区切って完結させ、元の文で③④⑤の文全体の中で逆接で繋ぐ役割を持っている「が、」の言葉の役割を次の文となる④⑤の部分の前に「しかし、」を加えるなどして表現した方が読み取りやすいものとなっていたはずである。

③ 「性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は」、「遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されているが、」「解明されて(おらず、)」いない。

しかし、

④ 精神医学に関わる大部分の専門家団体は、ほとんどの人の場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないとしており、

⑤ 心理学の主たる見解も、性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもないとしている。

この判決の文面は、文面に詰め込みたい情報と、その文をどのように接続して表現するかという点について、熟考された形跡を見て取ることができず、意味が不明瞭となっている。

このような悪文をそのままにして論じることは、解釈の過程において明確な理解を得ることを困難とし、誤った結論を導き出す原因となる。

また、読み手との間でも一文一文についての明確な理解を共有することを不能とし、解釈の過程について読み手との間で合意を形成することができなくなるし、後にその論理展開を検証することも困難となることから、適切ではない。

◇ この段落の第一文(①②)と第二文(③④⑤)の流れからして、第三文(⑥)の内容が唐突であること。

⑥の内容は「性的指向が障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった(…)。」である。

この文は、これより前に示された第一文(①②)と第二文(③④⑤)との間で脈絡がなく、突然挿入されたような印象を受けるものとなっている。

「その他、」や「また、」などの接続の言葉もないことから、通常読み手は前の文との間で連続性のある内容として読み取ろうとするが、一文前の結論である「選択するものではない」と「変えられるものでもない」という趣旨から導かれる内容であるとはいえず、直接の繋がりを見出すことができない。

第二文の③の部分について、先ほど筆者が語順を並べ替えた上で、その③の部分を文を区切って完結させている部分に逆接を加えた形で繋げようとしているのかもしれない。

③ 「性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は」、「遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されているが、」「解明されて(おらず、)」いない。

しかし、

⑥ 「性的指向が障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった(…)。」

ただ、この第二文の③の部分を前提として、それを逆接で繋ぐという方法は、第二文の③の部分を第二文の④➄の部分とは切り離して文を区切ったからこそ、その後の文として繋ぐことができるものであり、そもそも第二文の③の部分が④➄の部分と繋がったまま一つの文として構成されている以上は、その第二文の③の部分だけを拾い上げて第三文(⑥)にも同様に繋ぐように読み取るというのは困難である。

そのため、このような読み手を混乱させる文章は悪文であるということができる。

◇ この段落の第三文(⑥)には「受け入れられなくなった」とあるが、主語がなく、誰に「受け入れられなくなった」の分からないこと。

第三文(⑥)には「受け入れられなくなった」とあるが、誰に「受け入れられなくなった」のか、その主語となるものが書かれていない。

たとえ、何者かに「受け入れられなくなった」としても、それがどのような範囲で、どのような意味として「受け入れられなくなった」のか説明するものではないことから、それが精神科医の下に通う患者にとってなのか、民間の企業にとってなのか、宗教団体にとってなのか、政府なのか、この判決を書いた裁判官にとってなのかも分からないものとなっている。

一文前の第二文を見て、その中の④の部分の「精神医学に関わる大部分の専門家団体」や⑤の部分の「心理学の主たる見解」として「受け入れられなくなった」と説明しようとしている可能性は考えられる。

しかし、先ほども述べたように、この第三文(⑥)は唐突に持ち出されており、前の文との間で文の接続の関係が明瞭ではない。

また、第二文の③の部分を前提に、それを逆接で繋ぐ形ならば意味が通じるものとして把握することは可能となるが、第二文そのものは③の部分で文を区切っているわけでもないため、そのような前提で読み取ることは困難である。

そして、たとえ第二文を③の部分で区切って、それを逆接で繋ぐ形で理解しようとしても、そこに④の文で示された「精神医学に関わる大部分の専門家団体」や⑤の文で示された「心理学の主たる見解」は登場しない。

よって、このような形で試行錯誤して読み取ろうとしたとしても、そこに「精神医学に関わる大部分の専門家団体」と「心理学の主たる見解」は登場しないのであり、それが主語であることを読者に自然に読み取らせることは困難である。

そのため、このような形で説明していることは、悪文であるということができる。

━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━

「性的指向とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じることであり、このような恋愛、性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛、同性に向くことが同性愛である。」との記載がある。

婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行うものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。

そのため、この訴訟の中で、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについての「性的指向」と称するものについて論じる必要そのものがないものである。

よって、ここで「性的指向」と称するものを取り上げて、それを前提として法制度の内容について論じようとする試みそのものが誤っている。

「性的指向とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じることであり、」との部分について検討する。

「性的指向」とは、ここで「人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」と示しているように、人の内心における精神的なものである。

そのため、これは「内心の自由」として捉えられるものであり、憲法上の具体的な条文としては、19条の「思想良心の自由」や20条1項前段の「信教の自由」として保障されるものである。

また、この「性的指向」と称するものは、精神的なものであるから、その性質上、もともと明確に割り切ることができるというものではない。

そのため、持続的で明確な確信を有している者から、曖昧な認識の者、その認識がそもそも存在しない者まで様々である。

他にも、ここでは「性的指向」を取り上げているが、これを「恋愛的指向」と区別するべきという考え方も存在する。

恋愛的指向 Wikipedia

しかし、法律論としては、このような人の内心における思想、信条、信仰、感情の一部分を取り出して自然人を分類することはできない。

また、もし法制度がこのような人の内心を審査して、その審査の結果に応じて人を分類し、その分類に応じて区別取扱いをするようなことがあれば、憲法14条の「平等原則」に違反するし、国家による内心に対する不当な干渉として憲法19条の「思想良心の自由」にも違反する。

よって、法律論としては、このように人の内心を取り上げて何かを論じることができるかのような前提で論じていることそのものが誤っている。

「このような恋愛、性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛、同性に向くことが同性愛である。」との部分について検討する。

ここでは、「異性愛」と「同性愛」を取り上げるのみであるが、このような人の内心における心理状態についての分類は、他にも様々な分類が議論されていることを忘れてはならない。

・ 恋愛、性愛の対象が両性に対して向くことが「両性愛」

・ 恋愛、性愛の対象が全てに対して向くことが「全性愛」

・ 恋愛、性愛の対象が近親者に対して向くことが「近親性愛」

・ 恋愛、性愛の対象が多方に対して向くことが「多性愛」

・ 恋愛、性愛の対象が子供に対して向くことが「小児性愛」

・ 恋愛、性愛の対象が老人に対して向くことが「老人性愛」

・ 恋愛、性愛の対象が死体に対して向くことが「死体性愛」

・ 恋愛、性愛の対象が動物に対して向くことが「動物性愛」

・ 恋愛、性愛の対象が物に対して向くことが「対物性愛」

・ 恋愛、性愛の対象が二次元に対して向くことが「対二次元性愛」

・ 恋愛、性愛の対象が無い者を「無性愛」

・ 愛の対象が「国家」に対して向くことが「愛国」

・ 信仰の対象がキリスト教に対して向くことが「キリスト教信仰」

・ 信仰の対象がイスラム教に対して向くことが「イスラム教信仰」

・ 信仰の対象がユダヤ教に対して向くことが「ユダヤ教信仰」

・ 信仰の対象がゾロアスター教に対して向くことが「ゾロアスター教信仰」

・ 信仰の対象が仏教に対して向くことが「仏教信仰」

・ 信仰の対象が神道に対して向くことが「神道信仰」

・ 信仰の対象が武士道に対して向くことが「武士道信仰」

・ 脳の機能が一定の状態にある場合を「ADHD」

・ 脳の機能が一定の状態にある場合を「アスペルガー」

・ 脳の機能が一定の状態にある場合を「自閉症」

・ 脳の機能が一定の状態にある場合を「強迫神経症」

・ 脳の機能が一定の状態にある場合を「妄想症」

・ 脳の機能が一定の状態にある場合を「境界性パーソナリティー障害」

・ 脳の機能が一定の状態にある場合を「解離性同一性障害」

・ 脳の機能が一定の状態にある場合を「統合失調症」

・ 脳の機能が一定の状態にある場合を「サイコパス」

・ 迷える心を「煩悩」

・ 迷いのない心を「解脱」

・ 解脱した心を「悟り」

他にも、下記を挙げることができる。

性的同一性と性自認の一覧 Wikipedia

【セクシュアリティ辞典】性の多様性をまとめてみた 2020-05-20

ただ、これらは人の心理状態について、特定の視点から分類したものに過ぎない。

法律論として、このような思想の分類の中から一部分を取り出して何かを論じることができるわけではない。

世の中には法律論として扱うことのできない様々な思想がある。

気 Wikipedia

オーラ Wikipedia

四柱推命 Wikipedia

五行思想 Wikipedia

国や地方自治体が、このような思想の分類に関わるべきではないことと同様に、「性的指向」と称する特定の思想における内心の分類にも関わるべきではない。

そのため、法律論として「異性愛」や「同性愛」などと特定の思想の分類を扱うことができるかのような前提で取り上げていること自体が妥当でない。

「性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されているが、精神医学に関わる大部分の専門家団体は、ほとんどの人の場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないとしており、心理学の主たる見解も、性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもないとしている。」との記載がある。

まず、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。

よって、「性愛」を有する場合に、それがどのような対象に向かうかに関する「性的指向」と称するものを論じる必要そのものがないのであり、これを論じた上で判断しようとする前提そのものに誤りがある。

また、法制度を立法する場合には、個々人の内心に対して中立的な内容でなければならないのであり、特定の「性愛」の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的として制度を立法した場合には、そのこと自体が違憲となる。

よって、「性的指向」と称するものを論じた上で、法制度を検討しようとしていること自体が妥当でない。

「精神医学に関わる大部分の専門家団体は、ほとんどの人の場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないとしており、心理学の主たる見解も、性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもないとしている。」との部分について検討する。

まず、「性的指向」を「意思により」変えたいと望む者もいるにもかかわらず、それを「意思により変えられるものでもない」と示すことは控えるべきものである。

たとえば、「異性愛から同性愛へ」「同性愛から異性愛へ」「小児性愛から成人性愛へ」「両性愛から多性愛へ」「全性愛から無性愛へ」など、様々な方面に「意思により」で変えたいと望む者が存在する。

それに対して、「意思により変えられるものでもない」と断じることは、その者の意思を否定することになるため、決して望ましいものではない。

もちろん、他者が本人の意思に反して無理に変えさせようと強制することは憲法19条の「思想良心の自由」の精神に反して許されないことは言うまでもない。

しかし、この判決が国家権力の行使として人の内心そのものを「意思により変えられるものでもない」と断じることそのものも、憲法19条の「思想良心の自由」を侵す判断に他ならないことを理解する必要がある。

次に、「精神医学」や「心理学」の見解とあるが、学問の領域のことは学問の領域に任せるべきものであり、裁判所が特定の学説を肯定したり否定したりするような形で取り上げるべきではない。

【動画】第19回〜「思想・良心の自由」 2022/01/24

【動画】憲法 人権(学問の自由)ミニ講義【森Tの行政書士合格塾】 2022/04/30

国家が特定の学説を肯定したり否定したりすると、下記のように、特定の学問分野についての意見が裁判所の権威を用いる形で肯定されたり否定されたりするような論争を招くこととなる。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

同委員会は松村氏が副委員長を務めており、委員会では20日の発言への批判が上がった。「台東にじいろの会(立憲・れいわ)」の風沢純子区議は「同性婚訴訟を通じて(性的指向は)意思によって変えられないとの判決が札幌地裁で出ている。一般質問を通じて誤解を広めた責任は極めて重い」と指摘。同会派は、発言の撤回と謝罪を求める申し入れ書を松村氏と自民会派の石塚猛幹事長宛てに提出し、委員会の場で発言を求めたが、松村氏は応じなかった。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

台東区教委、性的指向の誘導を否定 「偏った教材で同性愛」発言巡り 2023/10/2 (下線は筆者)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

同委員会は松村氏が副委員長を務めており、委員会では20日の発言への批判が上がった。「台東にじいろの会(立憲・れいわ)」の風沢純子区議は「同性婚訴訟を通じて(性的指向は)意思によって変えられないとの判決が札幌地裁で出ている。一般質問を通じて誤解を広めた責任は極めて重い」と指摘。……(略)……

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「教育で誘導」否定 自民区議の同性愛発言に 台東区教委 /東京 2023/10/3 (下線は筆者)

このように、特定の学説や見解が学問上でどのように位置づけられているかを問うものではなく、その特定の学説や見解が裁判所からお墨付きを得ているか否かという形で用いられ、学問の内容が国家権力によって歪められることも引き起こされる。

そのため、裁判所は特定の学問分野の意見について肯定したり否定したりするような形で拾い上げて論じるようなことはするべきではない。

憲法

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第23条 学問の自由は、これを保障する。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されているが、」との部分について検討する。

ここで述べられているように、「性的指向」は「遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されている」ことから、研究の中には「性的指向」は変動するものであり、「選択する」ことも可能であり、「意思で選ぶ」ことや「意思により変えられる」と考える立場も存在する。

そのため、そのような別の研究の立場を一方的に排してここで述べるような「性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではない」や「性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもない」という特定の立場を支持することを前提として、それに基づいて法規範の意味を論じようとすることは妥当でない。

もちろん、他者が本人の意思に反して無理やり変えさせようと強制することは、「思想良心の自由」の精神に反して許されないことは言うまでもない。

そのような本人の意思に反して他者が無理やり変えさせようと強制するような事案があった場合には、そのような行動をとることが適切ではないことを説明するために、「性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではない」や「性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもない」という見解が必要とされ、そのことを裏付ける研究の結果が強調されることがある。

しかし同時に、本人が自らの意思で変えたいと望んだ場合には、「性的指向は、人生の初期か出生前に決定され」るとは限らず、「選択する」こともや「意思で選ぶ」ことも可能であり、「意思により変えられる」とする見解が必要とされ、そのことを裏付ける研究の結果が強調されることもあり得るものである。

もし本人が自らの「意思」で変えたいと望むのであれば、その可能性もまた開かれるということである。

そのような中、特定のグループや個人は、自己の置かれている事情の中で生じている課題を解決するために、それらの様々な見解の中から特定の見解を引き出して論じるなどしているに過ぎないのである。

そのため、これら人の内心にのみ存在する心理的・精神的な研究については、本来的に物理的な現象を外部から観測することによって誰もが共通した認識を持つことができるという意味での客観性を保つことができるものではないのであり、もともと様々な見解が存在しており、それを一つの見解に絞ることができるというものではないし、一つの見解に絞ることが適切であるともいえないものである。

そのことから、このような学術的な知見の当否の問題については、裁判所において審判することのできる範囲を超えるものである。

よって、このような事柄に対して裁判所が特定の見解だけを拾い上げて支持・不支持を表明するようなこととなっていることは適切ではない。

また、「性的指向」と称しているものの性質についての見解の当否を前提としなければ法的な判断を行うことができないような場合(『性的指向』と称しているものの性質について特定の立場に基づかなければこの判決を構成する論旨を正当化することができない場合)については、そもそも法令を適用することによって終局的に解決することができる問題とはいえない。

そのため、このような特定の見解を採用すること基づく形で判断を試みていることは、裁判所法3条の「法律上の争訟」の範囲を超えるものであり、裁判所で審査することのできる範囲を逸脱するものである。

よって、この判決が「性的指向」について、「性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではない」や「性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもない」という特定の見解を採用した上で、その見解に基づく形で判断を行っていることは、裁判所法3条の「法律上の争訟」の解釈を誤ったものであり、「司法権の範囲」を超えた違法なものというべきである。

【参考】事実の存否、個人の主観的意見の当否、学術・技術上の争い 2006年04月14日

下記で、「司法権の範囲」、「法律上の争訟」の意味を確認する。

■ 司法権の範囲

「司法権の範囲」の論点を検討する。

司法(司法権の範囲) Wikipedia

「司法権の範囲」は、裁判所法3条の「法律上の争訟」に当たるか否かが問題となる。

裁判所法

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第三条(裁判所の権限) 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

② ……(略)……

③ ……(略)……

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「法律上の争訟」の意味は、判例で明らかとなっている。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

裁判所法三条によれば「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する」ものであり、ここに「法律上の争訟」とは法令を適用することによつて解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争をいうのである。……

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「法律上の争訟」に関する判例を確認する。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

……(略)……第一に、法を適用することによっては解決しえない紛争は、法律上の争訟とは言えず、裁判所の審査権は及ばない。宗教上の教義に関する争い(最判昭和56・4・7民集35巻3号443頁〈板まんだら事件〉)、学問の真理性に関する争い(東京地判平成4・12・16判時1472号130頁)などが、このような事項の例として挙げられる。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

司法権をめぐる論点 長谷部恭男 2004年9月 PDF (太字・下線は筆者)

憲法訴訟に関連する用語等の解説 衆議院憲法調査会事務局 平成12年5月 PDF

◇ 学問の真理性に関する争い

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

しかし、司法権の固有の内容として裁判所が審判しうる対象は、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に限られ、いわゆる法律上の争訟とは、「法令を適用することによつて解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争をいう」ものと解される(昭和二九年二月一一日第一小法廷判決、民集八巻二号四一九頁参照)。従つて、法令の適用によつて解決するに適さない単なる政治的または経済的問題や技術上または学術上に関する争は、裁判所の裁判を受けうべき事柄ではないのである。国家試験における合格、不合格の判定も学問または技術上の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とする行為であるから、その試験実施機関の最終判断に委せられるべきものであつて、その判断の当否を審査し具体的に法令を適用して、その争を解決調整できるものとはいえない。この点についての原判決の判断は正当であつて、上告人は裁判所の審査できない事項について救済を求めるものにほかならない。……

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

国家試験合格変更又は損害賠償請求事件 昭和41年2月8日 (PDF)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そこで検討するに、原告の主張する右先行権の意味は必ずしも明らかではないが、ある研究に関し、他者に先んじて当該研究を手掛けた研究者が、他者に対し先駆者としての地位を主張しうるとともに、学会等においても、当該研究の先駆者としての評価を受け、尊重されることをも意味するもののようである。そうすると、原告の主張するこのような先行権の存在を認めるには、まず比較されるべき二つ以上の研究の先後を評価ないし判定しなければならないことになるが、二つ以上の研究の先後の評価ないし判定は、当該対比されるべき研究における時間的な先後の一事のみならず、当該各研究の内容、程度、方法、結果の発表態様、学説若しくは見解の当否若しくは優劣等種々の要素を総合しなければ容易になしえないものであって、このような学問上の評価ないし判定は、その研究の属する分野の学者・研究者等に委ねられるべきものであり、裁判所において審査し、法令を適用して解決することのできる法律上の争訟ではないといわなければならない。したがって、本件において、原告の前記講演が被告佐伯論文よりなされたとして、先行権を有することを前提とする原告の主張は、既にこの点において理由がないというべきである。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

この札幌高裁判決は「性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではない」や「性的指向は意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもない」などと述べている。

しかし、これは「技術上または学術上に関する争」のあるものについて、その当否の問題に踏み込んだ上で判断を試みようとしているものということができる。

上記の判例を参考にすれば、「学問または技術上の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とする行為」については、「その判断の当否を審査し具体的に法令を適用して、その争を解決調整できるものとはいえない」ため、裁判所の審判できる「法律上の争訟」の範囲を超えるものである。

そのため、この札幌高裁判決がこの点について特定の立場についての見解を正しいものであると認定した上で判断を試みていることは、「司法権の範囲」を超えた違法なものということになる。

◇ 宗教上の教義に関する争い

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」、すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であつて、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる(最高裁昭和三九年(行ツ)第六一号同四一年二月八日第三小法廷判決・民集二〇巻二号一九六頁参照)。したがつて、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であつても、法令の適用により解決するのに適しないものは裁判所の審判の対象となりえない、というべきである。

……(略)……本件訴訟は、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとつており、その結果信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題であるにとどまるものとされてはいるが、本件訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものと認められ、また、記録にあらわれた本件訴訟の経過に徴すると、本件訴訟の争点及び当事者の主張立証も右の判断に関するものがその核心となつていると認められることからすれば、結局本件訴訟は、その実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なものであつて、裁判所法三条にいう法律上の争訟にあたらないものといわなければならない。�

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【動画】【憲法_重要判例】(司法権)【板まんだら事件】 2020/11/29

【動画】【行政書士 #3】憲法の統治で一番苦手?裁判所を簡単に攻略!判例の勉強方法もわかりやすく解説(講義 ゆーき大学) 2021/03/12

【動画】行政書士試験対策公開講座 憲法36「裁判所」 2016/03/15

【動画】2023年度前期・九大法学部「憲法1(統治機構論・後半)」第5回〜裁判所② 2023/07/01

【動画】2023年度前期・九大法学部「憲法1(統治機構論・後半)」第7回〜裁判所④ 2023/07/13 ①

【動画】2023年度前期・九大法学部「憲法1(統治機構論・後半)」第7回〜裁判所④ 2023/07/13 ②

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そして、宗教団体における宗教上の教義、信仰に関する事項については、憲法上国の干渉からの自由が保障されているのであるから、これらの事項については、裁判所は、その自由に介入すべきではなく、一切の審判権を有しないとともに、これらの事項にかかわる紛議については厳に中立を保つべきであることは、憲法二〇条のほか、宗教法人法一条二項、八五条の規定の趣旨に鑑み明らかなところである(最高裁昭和五二年(オ)第一七七号同五五年四月一〇日第一小法廷判決・裁判集民事一二九号四三九頁、前記昭和五六年四月七日第三小法廷判決参照)。かかる見地からすると、特定人についての宗教法人の代表役員等の地位の存否を審理判断する前提として、その者の宗教団体上の地位の存否を審理判断しなければならない場合において、その地位の選任、剥奪に関する手続上の準則で宗教上の教義、信仰に関する事項に何らかかわりを有しないものに従ってその選任、剥奪がなされたかどうかのみを審理判断すれば足りるときには、裁判所は右の地位の存否の審理判断をすることができるが、右の手続上の準則に従って選任、剥奪がなされたかどうかにとどまらず、宗教上の教義、信仰に関する事項をも審理判断しなければならないときには、裁判所は、かかる事項について一切の審判権を有しない以上、右の地位の存否の審理判断をすることができないものといわなければならない(前記昭和五五年四月一〇日第一小法廷判決参照)。したがってまた、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であっても、宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となっており、その効力の有無が当事者間の紛争の本質的争点をなすとともに、それが宗教上の教義、信仰の内容に深くかかわっているため、右教義、信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することができず、しかも、その判断が訴訟の帰趨を左右する必要不可欠のものである場合には、右訴訟は、その実質において法令の適用による終局的解決に適しないものとして、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当たらないというべきである(前記昭和五六年四月七日第三小法廷判決参照)。�

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

建物明渡、代表役員等地位確認請求事件 平成元年9月8日 (PDF)

【動画】2023年度前期・九大法学部「憲法1(統治機構論・後半)」第7回〜裁判所④ 2023/07/13 ③

「性的指向」と称しているものは個々人の内心にのみ存在する精神的なものであるから、その性質についていくつかの見解があるにもかかわらず、そのうちいずれかの見解が妥当なものであると認めた上での判断を求めるものとなっていることは、宗教的な教義が正しいものであることを裁判所に認めてもらおうとする主張とその本質において変わるものではない。

上記の判例を参考にすれば、「性的指向」と称するものについて自らの意思で変えることができるかどうかが問題となり、その性質の当否を前提としなければ判断を行うことができないような場合には、法令を適用することによって終局的に解決することができる問題ではないため、裁判所の審判できる「法律上の争訟」の範囲を超えるものである。

よって、これを前提として何らかの結論を導き出そうとしているこの判決の内容は、憲法76条1項の「司法権」や、裁判所法3条の「法律上の争訟」の範囲を超え、裁判所の有する権限を逸脱した違憲・違法な判断となる。

例えば、「性的指向は自らの意思で変えられる」とする宗教団体Aと、「性的指向は自らの意思で変えられない」とする宗教団体Bが現れ、それぞれがその見解を争った場合に、裁判所は特定の宗教団体の主張や教義を前提として判断することは適切ではない。

その場合には、その紛争が裁判所法3条の「法律上の争訟」ではないとして退けることが必要である。

この事例も「性的指向は自らの意思で変えられるかどうか」を問題として扱い、そのどちらかの立場や見解を採用して判断を行うということそのものが、既に「法律上の争訟」の範囲を超えるものである。

このように、「性的指向」と称するものの性質を前提として何らかの法制度の存否の当否を論じることは、そもそも裁判所法3条の「法律上の争訟」に該当せず、「司法権の範囲」を超えるものであるから、裁判所で判断することのできないものである。

そのため、この札幌高裁判決が「性的指向」と称するものの性質がどういうものであるかという問題について特定の立場を採った上で、それを前提として法的な判断を行ったことは、「司法権の範囲」を超える違法があり、正当化することはできない。

【動画】【憲法_重要判例】(司法権)【板まんだら事件】 2020/11/29

【動画】【行政書士 #3】憲法の統治で一番苦手?裁判所を簡単に攻略!判例の勉強方法もわかりやすく解説(講義 ゆーき大学) 2021/03/12

【動画】行政書士試験対策公開講座 憲法36「裁判所」 2016/03/15

「司法権」については、当サイト「憲法の構成要素」でも触れている。

「性的指向が障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった」との記載がある。

ここでは、「性的指向」について、それが「障害や疾患の一つである」か否かを問うものとなっている。

しかし、「性的指向」とは、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかに関するものであり、個人の内心における思想、信条、信仰、感情そのものを指し示すというよりも、その内心を分類する場合における分類方法を指す概念として用いられている。

そのため、特定の「性愛」の思想、信条、信仰、感情が「障害や疾患」であるか否かという論じ方をしている場合には意味が通じるといえるが、ここで「性的指向」そのものを指して、それが「障害や疾患」であるか否かを論じることは不自然であり、意味が通じない。

そのことから、この判決は「性的指向」の意味を的確に理解できていないようである。

「障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった」とあるが、心理的・精神的なものについては、それを「障害や疾患」と評価するか否かには難解な論点がある。

基本的には、その精神状態が社会生活を送る上で支障があるとすれば、それは「障害や疾患」と評価することも可能である。

しかし、それを「障害や疾患」と評価することによって本人が社会生活を送る上で支障が生じる場合には、それを「障害や疾患」とは評価しないという場合もある。

そのため、本人がある一定の精神状態にあるとしても、それが社会生活を送る上で支障が生じるか否かが重要な要素となるものであり、その精神状態そのものが否定されたり、肯定されたりするような意味で「障害や疾患」か否かを評価することができるという性質のものではないのである。

精神的なものについては、それが内心にとどまる限りは「内心の自由」として絶対的に保障されるのであり、そのこと自体が「障害や疾患」であるか否かという評価を受けて否定されたり、肯定されたりするようなことはない。

その内心が外部的な行為に現れるに至ったときに、それが「公共の福祉」に反する場合には、法的な規制の対象となる場合は考えられるが、内心にとどまる限りは何者にも侵されるものではないし、否定されることもないのである。

そのため、ここでは「性的指向が障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった」と述べているのであるが、「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという内心における心理的・精神的なものについては、それが内心に留まる限りは「内心の自由」として保障されており、「障害や疾患」か否かという評価の対象ではない。

社会生活を送る上で支障があり、それを「障害や疾患」として扱うことが本人にとって望ましい場合には、「障害や疾患」として考えることも可能であるが、「障害や疾患」として考えなければならないものとして定義されているものではないのである。

ただ、「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかという内心における心理的・精神的なものによって社会生活を送る上で支障があり、それを「障害や疾患」として扱うことが本人にとって望ましい場合には、それを「障害や疾患」として考えることも可能なものである。

そのため、「障害や疾患」であるか否かについてはこのような論点を検討しなければならず、「障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった」のように「障害や疾患」ではないかのように述べたところで、それが本人にとって望ましいとはいえない場合もあるし、その一定の精神状態を「障害や疾患」として扱うことを前提として治療することを望む者にとっては、「障害や疾患」ではないとされることは治療の妨げになるという場合もある。

そのため、このような論点を踏まえずに「性的指向が障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった」のように、「障害や疾患」ではないということに決めてかかることによって何らかの結論を導き出そうとする発想そのものが妥当ではない。

それとは別に、婚姻制度(男女二人一組)は、「性愛」を保護するための制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかによって区別取扱いをする制度ではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもないことから、ここで「性的指向が障害や疾患の一つであるという考えは受け入れられなくなった」などと述べたところで婚姻制度に何らの影響も与えるとする理由にはならず、これを理由として何らかの法制度を立法しなければならないとする根拠とはならない。

また、婚姻制度(男女二人一組)は「障害や疾患」の者でも利用することができることから、何らかの精神状態が「障害や疾患」でないと示したとしても、そのことと婚姻制度を利用できるか否かの間には何らの関わり合いも認めることができないものである。

以上のような性的指向の性質を踏まえると、人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがあるのだから、異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。そうすると、恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティであるのだから、個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。したがって、性的指向は、重要な法的利益であるということができる。なお、同性愛のみならず、対象が異性と同性の双方の場合、自身の性を自認できない場合なども同じように考えることができるが、本件では、控訴人らの主張に基づき、同性愛と異性愛、同性婚と異性婚について検討する。

【筆者】

━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━

この段落の文面は、文脈の連続性を捉えることが困難であり、非常に読み取りづらいものなっている。

その原因は、下記の二つの話が同時並行で論じられているからである。

◇ 「性的指向」の性質

◇ 「異性愛者」と「同性愛者」を区別するべきではないこと

下記でそれぞれの内容ごとに文を追うことができるようにした。

◇ 「性的指向」の性質

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

以上のような性的指向の性質を踏まえると、人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがあるのだから、異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。そうすると、恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティであるのだから、個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。したがって、性的指向は、重要な法的利益であるということができる。なお、同性愛のみならず、対象が異性と同性の双方の場合、自身の性を自認できない場合なども同じように考えることができるが、本件では、控訴人らの主張に基づき、同性愛と異性愛、同性婚と異性婚について検討する。

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

◇ 「異性愛者」と「同性愛者」を区別するべきではないこと

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

以上のような性的指向の性質を踏まえると、人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがあるのだから、異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。そうすると、恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティであるのだから、個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。したがって、性的指向は、重要な法的利益であるということができる。なお、同性愛のみならず、対象が異性と同性の双方の場合、自身の性を自認できない場合なども同じように考えることができるが、本件では、控訴人らの主張に基づき、同性愛と異性愛、同性婚と異性婚について検討する。

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

この段落では、この二つの話を一つの意味の通った文面としてまとめることに失敗している。

その理由として大きな要素を占めるものは、第一文と第二文を繋いでいる「そうすると、」と、第二文と第三文を繋いでいる「したがって、」の用い方に連続性がなく、接続詞の使い方を誤っているからである。

通常、文面全体の意味を捉える際には、接続詞を中心に内容のまとまりを捉え、文の構造の論理展開を把握することになる。

そのため、意味を理解することが難しい場合に、接続詞を目印にして、検討することになる。

しかし、この文面は下記の点でその試みを断念させるものとなっている。

◇ 第一文と第二文を繋ぐ「そうすると、」の文言を中心に文面の骨格を検討しようとすると、この文面は「『異性愛者』と『同性愛者』を区別するべきではないこと」の話を中心に論理展開が行われていることになる。

しかし、そうなると、第二文と第三文を繋ぐ「したがって、」の文言が「『性的指向』の性質」の話を中心として論理展開をしようとしていることと辻褄が合わなくなる。

◇ 逆に、第二文と第三文を繋ぐ「したがって、」の文言を中心に文面の骨格を検討しようとすると、この文面は「『性的指向』の性質」の話を中心に論理展開をしようとしていることになる。

しかし、そうなると、第一文と第二文を繋ぐ「そうすると、」の文言が「『異性愛者』と『同性愛者』を区別するべきではないこと」の話を中心として論理展開をしようとしていることと辻褄が合わなくなる。

このように、これら二つの話が同時並行で行われており、かつ、その混在した内容の文と文を繋ぐ接続詞についても、文面全体の論理構造を明らかにするための基準としても役立つものとなっていないのである。

そのため、読者はこの文面の全体を意味の通った形で理解することが困難となり、読み取りづらく感じるのである。

そのため、このような読み取りづらい文面となることを防ぐためには、下記のように二つの話を分離し、順を追って説明することが適切であるといえる。

◇ 「性的指向」の性質

「以上のような性的指向の性質を踏まえると、人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがある」

↓ ↓

「恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティである」

↓ ↓

「したがって、性的指向は、重要な法的利益であるということができる。」

↓ ↓

「なお、同性愛のみならず、対象が異性と同性の双方の場合、自身の性を自認できない場合なども同じように考えることができる」

◇ 「異性愛者」と「同性愛者」を区別するべきではないこと

「異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。そうすると、」

↓ ↓

「個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」

↓ ↓

「本件では、控訴人らの主張に基づき、同性愛と異性愛、同性婚と異性婚について検討する。」

━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━

「以上のような性的指向の性質を踏まえると、人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがあるのだから、異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」との記載がある。

━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━

この文が読み取りづらい原因は、下記の通りである。

〇 第一文の「けれども、」の使い方が文脈に沿うものではない。

◇ 「人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがある」

これは文が長くて分かりづらいので、短くすると、下記のようになる。

◇ 「男か女かのどちらかで出生するけれども、」「性的指向を有することがある」

「けれども」とは、対比的な関係にある二つの事柄を結び付ける意味で用いられる。

しかし、この「性的指向」と称するものを論じる中において、「男か女かのどちらかで出生する」という事柄は、対比的な関係にある事柄であるとはいえず、ここで取り上げることに意味を見出すことができない。

そのため、この「けれども、」の使い方は意味が通じるものとはいえない。

この点が、読み手を惑わせるものなっている。

〇 第一文の「だから、」の文言が、文脈に沿うものではない。

◇ 「人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがあるのだから、異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」

この文は長くて分かりづらいので、短くすると、下記のようになる。

◇ 「男か女かのどちらかで出生するけれども、」「性的指向を有することがあるのだから、異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」

「だから」とは、前に述べたことを理由としてその帰結を述べる言葉である。

ただ、ここで「性的指向」とは、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを指すものであり、それを「有することがある」と述べた後に、それに続いて「のだから、」と繋ぎ、「異性を愛する場合と同性を愛する場合」を述べることは内容を繰り返すものとなっている。

これについては、「だから」という言葉で前に述べたことを理由としてその帰結を述べるものではないといえる。

また、「性的指向を有することがある」と述べた後に、それに続いて「のだから、」と繋ぎ、「生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」と述べているものと考えるとしても、「性的指向」という「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについて、それを「有する」ことを理由として、「生まれながら」という帰結に繋がるとはいえない。

また、「指向の違いがあるにすぎない」という文も、既に「性的指向」の中に含まれている意味であり、同じ事柄を繰り返して述べているだけとなる。

その他、「けれども、」の部分の不自然さを無視して、「男か女かのどちらかで出生する」という「出生」の部分と結んで、「出生」の時から「性的指向を有することがある」と述べようとしているのであれば、それを「のだから、」と繋いで「生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」と述べようとしていることが考えられる。

しかし、「出生」の時から「性的指向を有する」ことを理由として、その帰結として「生まれながらの指向の違いがあるにすぎない」と述べていることは、やはり内容を繰り返しているだけとなり、意味のある内容を形成しているとはいえない。

また、「生まれながらの指向の違い」と述べている部分は、一段落前で「性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遣伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されている」と自ら述べている通り、「性的指向が決定される原因」は「解明されて」いるわけではなく、「遣伝的要因」や「生育環境」等の「複数の要因が組み合わさって作用している可能性」も「指摘されている」ものである。

そのため、「生まれながら」のものであるかは「解明されて」いるわけではないにもかかわらず、ここで「生まれながらの指向の違い」と述べていることは、未だ「原因」が「解明されて」いない部分について、特定の立場を基にして断定するものとなっており、適切ではない。

これらの言い回しは、文脈の内容と噛み合うものとなっておらず、読み手を混乱させるものとなっている。

━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━

上記の文脈の問題とは別に、この文の意味を検討する。

「以上のような性的指向の性質を踏まえると、」との部分について検討する。

「性的指向」とは、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかに関するものであり、個人の内心おける精神的なものである。

これは「内心の自由」として、憲法19条の「思想良心の自由」によって保障されるものである。

この憲法19条の「思想良心の自由」は、「国家からの自由」という「自由権」の性質であり、国家から個人に対して具体的な侵害行為があった場合に、それを排除する場面で用いられることがある。

しかし、この憲法19条を根拠として特定の制度の創設を国家に対して求めることができるというものではない。

よって、「性愛」という人の内心における精神的なものを理由として特定の制度の創設を国家に対して求めることができるということにはならないことに注意が必要である。

「人は生物学的に男か女かのどちらかで出生するけれども、どちらであっても、生物学的な機能の存在とは別に性的指向を有することがあるのだから、」との部分について検討する。

ここで登場する「どちらであっても、」の「どちら」が指し示すものを検討する。

この文の冒頭で「性的指向の性質を踏まえると、」と書かれていることや、一つ前の段落で「異性愛」と「同性愛」について触れていることから、「性的指向」における「異性愛」と「同性愛」を指しているのではないかと混乱しやすいものとなっている。

しかし、この部分の直前で「生物学的に男か女かのどちらか」と書かれていることから、この「どちら」が指し示すものは「生物学的」な「男」と「女」であると考えることが妥当である。

そして、その「生物学的」な「男」と「女」の「どちらであっても、生物学的な機能の存在」としていることから、ここでいう「生物学的な機能」とは、「男」と「女」の「生物学的な機能」の差異を示すものと考えられる。

また、「出生するけれども、」のように、「出生」と結び付けていることから、「生殖」との関係についても意識させるものとなっていることから、「男」と「女」の「生物学的な機能」とは、「生殖」における「男」と「女」の「生物学的な機能」の違いについて意識させるものとなっているように見受けられる。

ただ、「性愛」を有する場合に、それがどのような対象に向かうかについての「性的指向」と称しているものは、人の心の中の事柄であり、個人の内心における心理的・精神的なものであ。

それについて論じる中で、わざわざ「生殖」における「男」と「女」の「生物学的な機能」の違いを意識させる必要があるのか疑問である。

そのため、この段落の第一文で「性的指向」について論じる際に、この部分はカットした方が意味が通じるように思われる。

下記に、この部分をカットした場合の文を記載する。

◇ 「以上のような性的指向の性質を踏まえると、」→「異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」

「性的指向を有することがあるのだから、」との文について検討する。

「性的指向」とは、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかについて分類する際に用いられている概念である。

つまり、個人の内心において「性愛」を有するか否かという問題が先にあって、その後、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかに着目して、その向かう先に応じて区別した場合の分類のことを指す言葉である。

そのため、「性的指向」そのものは、個々人の内心にある思想、信条、信仰、感情を指し示すものではない。

よって、「性的指向」そのものについては、「人」が「有する」とか「有しない」とかいう性質のものではなく、これを「人」は「性的指向を有する」と表現している部分は素直に意味が通るものにはなっていない。

「異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」との部分について検討する。

ここでは「異性を愛する場合と同性を愛する場合」とある。

この「愛する」の意味は多義的に使われることがあるため注意が必要である。

外国の事例を紹介したニュースの記事の中で「同性愛は禁じられている」などと表現されていることがあるが、それは「内心で抱かれる同性に対する思い」を禁じているわけではなく、「同性愛行為」などと表現されることもある「同性間での性交類似行為」あるいは「同性間での性的な接触」が禁じられているという意味であることが多い。

イラク、同性愛に禁錮刑 最長15年、欧米は批判 2024/4/28

イラク、同性愛に禁錮刑 最長15年、欧米は批判 2024年4月28日

この札幌高裁判決の基になっている札幌地裁判決の「1 認定事実」の「⑺ア(エ)」の部分でも、下記のように「同性愛行為」について触れている。

「(エ) ロシアは,2013年(平成25年),同性愛行為は禁止しないが,同性愛を宣伝する活動を禁止するための法改正を行い,2014年(平成26年),憲法裁判所も同性愛行為が同国憲法に違反しない旨の判断をした。」

そのため、ここで「愛する」などと表現している部分を見ると、法制度は内心に対して中立的な内容でなければならないことから、法律論としては内心について述べているはずはないという前提でこの文を見ると、法律論として取り扱うことのできる自然人の「行為」に着目した形で「同性間での性交類似行為」あるいは「同性間での性的な接触」について、「愛する」と表現しているのではないかと思わせるものとなっている。

すると、この文は法律論としてと扱うことのできる問題として認識しようとすると、下記のようになる。

「性的指向の性質を踏まえると、……(略)……異性を愛する場合と同性を愛する場合を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」

↓ ↓ ↓

「性的指向の性質を踏まえると、……(略)……『異性との性行為をする場合』と『同性と性交類似行為をする場合』を比べると、生まれながらの指向の違いがあるにすぎないといえる。」

しかし、ある者の「行為」に着目してそれを「生まれながら」と論じることは、刑法学や刑事政策の場面において犯罪という「行為」を行う者についても同じように「生まれながら」のものであると論じることに繋がるため適切ではない。

そのような論理は、犯罪行為を行った者に対する再教育を不能にさせるものとなるため妥当な理解ではない。

そのため、ある「行為」を行っている者に対して、それが「生まれながら」であるかということを安易に決めてかかるようなことをするべきではない。

機会的同性愛 Wikipedia

ただ、このような「行為」に着目した議論をしているとすれば、それまで「性的指向」や「恋愛、性愛」について「人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」とのように個々人の内心における心理的・精神的な事柄について述べていた部分から、その者の外部的な行為の話に変わっており、文脈として不自然な点もある。

そこで、ここで「愛する」と述べているものが、個人の内心における心理的・精神的なものとしての「性愛」について述べている場合をさらに検討する。

ここでは「異性を愛する場合」と「同性を愛する場合」とが書かれており、「異性愛」と「同性愛」の二分論で考えるものとなっている。

しかし、他にも「両性愛」「全性愛」「近親性愛」「多性愛」「小児性愛」「老人性愛」「死体性愛」「動物性愛」「対物性愛」「対二次元性愛」など様々なバリエーションが存在することが議論されている。

性的同一性と性自認の一覧 Wikipedia

【セクシュアリティ辞典】性の多様性をまとめてみた 2020-05-20

また、個々人が「性愛」を抱く場合の対象は様々であり、「性別」という視点に限られるものではなく、「年齢」「身長」「体型」「外見」「部位」「性格」など様々な視点も存在している。

他にも、「性愛」を抱く対象が「自分自身」に向かう者もいるし、自分の年齢や時期、その時々の気分やタイミング、環境、対象との関係性などによっても、個々人が「性愛」を抱く場合や抱かない場合は様々である。

さらに、「性愛」を抱かない「無性愛」とされる者もいる。

それにもかかわらず、「性愛」の対象の向かう対象の範囲を「人」に限り、その上でさらに「性別」の視点に限り、「性的指向」と称するものも「異性愛」や「同性愛」などと明確に区別できることを前提とし、すべての人間が「性愛」を有するかのような論じ方をしている部分は、「性愛」に対する理解を誤っている。

また、この判決では「性的指向」のみを取り上げるのであるが、「性的指向」と「恋愛的指向」を区別するべきであるとの考え方も存在する。

恋愛的指向 Wikipedia

これは、「恋愛」を抱くが、それが「性愛」に結び付くとは限らず、「恋愛」していれば相手を性欲を満たすための対象であるかのように捉えることは、重大な誤認であり、著しく不適切であると考えるものである。

他にも、「性愛」を「性的欲求」の側面に限られない意味で使っているのであれば、「愛」の取り上げ方には「友愛」「親子愛」「兄弟愛」「姉妹愛」「会社愛」「宗教愛」などいくらでもある。

さらに、「性愛」であっても、「恋愛」であっても、「友愛」であっても、「兄弟姉妹愛」であっても、「親子愛」であっても、「孫への愛」てあっても、「子孫への愛」であっても、「会社への愛」であっても、「宗教的な愛」であっても、「国家への愛(愛国心)」であっても、「人類愛」であっても、「生命愛」であっても、すべて個々人の内心にのみ存在する精神的なものであることから、これらの様々な「愛」などと称される感情をそれぞれの間で明確に区別することができるという性質のものではない。

また、「性愛」の感情そのものが、生活の中の一側面としてそのような心理状態が現れるというだけのものであり、常にそのような心理状態を感じ続けているわけでもない。

もともと「異性愛」や「同性愛」といっても、「少しばかり異性愛」「少しばかり同性愛」から、「強度の異性愛」「強度の同性愛」など、その心理は様々である。

一人の人間の中でも、感情は様々な要素を有している。

また、「愛」などと称される感情もあれば、「嫌悪」など不快な感情も存在する。

そのどちらの感情であっても、そこに法律論上の優劣はないのであり、殊更に「愛」を正当化して法制度を立法することができるという性質のものではない。

これらはすべて「内心の自由」によって捉えられるべきものである。

そのため、このような個々人の有する内心の一側面のみを切り取って、その者を「異性愛者」や「同性愛者」などと明確に区別することができるわけではないのであり、法律論を論じる際に「異性愛者」や「同性愛者」などと区別して考えることができるかのような前提で論じていること自体が誤りである。

また、そもそも法制度は個々人の内心に対して中立的な内容でなければならないのであり、個人の内心に踏み込む形で何かを論じようとしていることそのものが誤っている。

法律論として「愛」を論じることはできない。

隣人愛 Wikipedia

自己愛 Wikipedia

愛 Wikipedia

よって、この「異性を愛する場合と同性を愛する場合」の文の「愛する」の意味について、「行為」を指すものと考えても、「内心」を指すものと考えても、いずれの意味でも妥当でない。

「そうすると、恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに係る性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティであるのだから、個人の尊重に係わる法令上の保護は、異性愛者が受けているのであれば、同性愛者も同様に享受されるべきである。」との記載がある。

━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━

この文が読み取りづらい原因は下記の通りである。

「そうすると、」とあるが、この文言がどの部分に係っているのか明確でない。